등록 : 2019.10.30 16:32

수정 : 2019.10.31 07:58

팬 친화적인 스포츠 전략 수립은 종목별 연맹이나 협회의 최우선 과제다. 국제적인 조직도 마찬가지다. 팬이 없으면 시장이 형성될 수 없어 스포츠가 살아남지 못하기 때문이다. 스타 마케팅과 지역 밀착 사회공헌, 선수 인터뷰 교육 등은 이제 각 연맹의 일상적인 업무가 됐다.

팬들의 언어 감수성에 맞춘 작명도 팬 확보를 위한 방법의 하나로 동원되고 있다. 2017년 국제수영연맹(FINA)이 기존의 싱크로나이즈드 스위밍을 아티스틱 스위밍으로 개명한 것은 대표적이다. ‘시간적 일치성’이라는 싱크로나이즈드라는 말 대신에 예술을 뜻하는 아티스틱을 사용함으로써 팬들에게 종목 자체의 이미지를 개선하고자 한 것이다. 당시 코르넬 머르쿨레스쿠 피나 사무총장은 “오늘날 스포츠는 쇼다. 온갖 비디오와 조명을 등장시켜 수영을 다른 방식으로 보여주고 있는 것이 현실이다”라며 새 이름이 종목의 인기를 높일 것으로 기대했다.

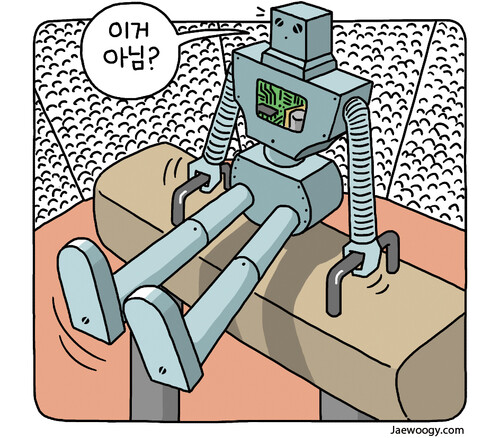

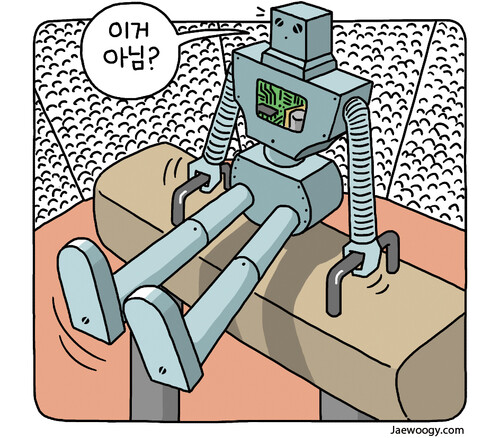

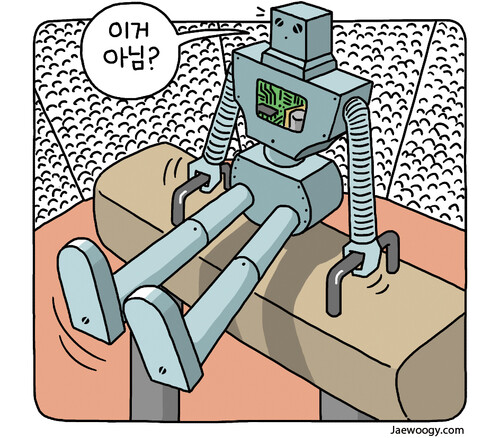

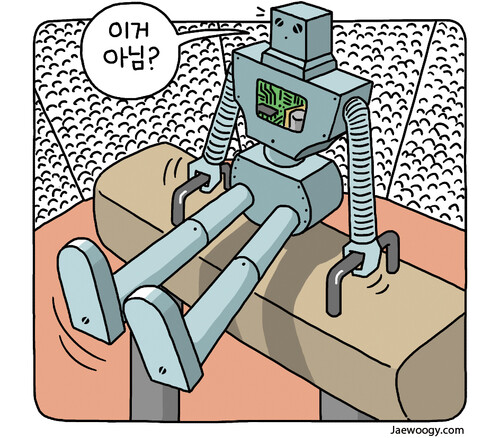

한국에서도 대한체조협회가 그동안 대중들에게 오해를 불러일으키기 쉬웠던 기계체조라는 말의 개명을 고민하는 것으로 알려졌다. 기계라는 말의 어감이 팬들에게 ‘머신’을 연상시켜 체조의 예술성에 부정적 영향을 미친다는 판단 때문이다.

한국의 체조는 1895년 고종의 ‘교육조서’에 의하여 지덕체 교육이 강조돼 교과목으로 채택되고, 1927년 교육과정에 기계체조(器械體操) 과목이 생기면서 발전했다고 돼 있다.(한국민족문화대백과사전) 당시 신문을 보면 기계체조(機械體操)로 한자를 혼재해 사용하는 경우가 많았다.

그런데 기계체조라는 우리말은 국제올림픽위원회(IOC)가 사용하는 아티스틱 짐내스틱스(예술체조)와 의미가 다르다. 아이오시는 “예술체조라는 이름이 1800년대 초부터 등장했다. 1924년 파리올림픽부터 현재의 경기 방식이 채택됐다”고 밝히고 있다. 비록 기구(Apparatus)를 사용하는 종목이기는 해도 머신과는 상관이 없는 예술체조가 국제적으로 통용돼왔다.

한국에서 근대 스포츠는 일본을 통해 수용됐기에 스포츠 용어에 일본의 흔적이 많다. 하지만 일본체조협회 누리집에 가보면 일본도 기계체조라는 말 대신에 ‘체조경기’라고 쓴다. 대한체조협회가 시대 흐름에 맞게 개명을 한다면 명칭만으로도 팬 친밀도를 높일 수 있을 것으로 보인다.

김창금 스포츠팀 선임기자 kimck@hani.co.kr

광고

기사공유하기