등록 : 2020.01.12 18:12

수정 : 2020.01.14 11:53

대학들, 정부에 재정위기 들어 인상 요구

고지서상 인하 촉구 대학 학생회들과 충돌

사립대 연평균 등록금 OECD 4위로 높은 편

열악한 고등교육 재정 확보 등 관건이지만

교육부도 뾰족한 해법 못내놓아 갈등 반복

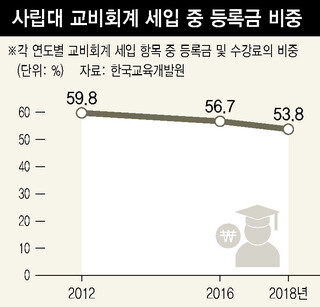

올해도 등록금 인상을 허용해달라는 대학들과 등록금 부담을 더 덜어줘야 한다는 학생들의 요구가 팽팽히 맞서고 있다. 교육 전문가들은 등록금 의존율이 여전히 높은 사립대 재정 구조와 다른 선진국에 견줘 훨씬 더 열악한 고등교육 재정 여건으로 인해, 해마다 등록금 갈등이 반복되고 있다고 지적한다.

우선 대학들은 “올해로 12년째 등록금 동결이 이어질 경우, 재정 위기가 심각해질 것”이라며, 정부에 재차 인상 요구를 쏟아내고 있다. 현행 고등교육법상 등록금 인상률의 법정 한도(3개 연도 평균 소비자물가 상승률의 1.5배, 2020학년도 1.95%) 내에서 올리도록 해달라는 것이다. 한국사립대학총장협의회는 지난해 11월 정기총회에서 이런 인상 요구를 공동결의했으며, 지난 7일 신년하례식에서도 교육부 쪽에 입장을 전달했다. 그동안 교육부는 국가장학금 2유형(대학이 자체 기준으로 선발하는 국가장학금) 지원 요건에 ‘등록금 동결·인하’를 내걸어 실질적으로 대학들의 등록금 인상을 억제해왔는데, 이를 풀어달라는 요구다. 학생을 지원하는 국가장학금 말고 대학에 직접 지원되는 재정은 거의 없다는 게 사립대 쪽 논리다.

반면 전국 33개 대학 총학생회가 모인 전국대학학생회네트워크는 지난 10일 기자회견을 열어, “등록금을 동결한 지 10년이 넘었지만 등록금 의존률은 여전히 53.8%(2018년 교비회계 기준)에 달하며, 전체 대학생의 52.3%가 국가장학금 수혜를 받지 못한다”며 “국가 예산 확충과 법인 부담 강화로 ‘고지서 상 등록금’을 인하하라”고 촉구했다. 2012년부터 국가장학금 제도가 시행되고 있지만, 등록금 부담 완화를 온전히 체감하기 어렵다는 것이다. 이들은 2018년 학자금 대출액이 전년보다 639억원 늘어난 1조8077억원에 달하며, 대출을 받은 대학생 수(63만명)가 1만여명 늘었다는 사실도 근거로 제시했다.

교육계에선 많은 대학들이 재정적 어려움을 겪고 있는 현실을 인정하면서도, 학생·학부모에게 부담을 지우는 등록금 인상이 바람직한 해법이 되긴 어렵다고 본다. 대학교육연구소는 지난 8일 낸 논평에서 “등록금에 의존하는 사립대학 재정 구조”와 “고등교육에 대한 재정 지원을 게을리하는 정부의 태도”를 문제의 핵심으로 꼽았다. 우리나라의 ‘대학생 1인당 공교육비’는 2000년에 경제협력개발기구(OECD) 회원국 평균의 63.9% 수준이었는데, 2014년에 59.3%로 그 격차가 더 벌어졌다. 게다가 2013~2018년 사이 사립대학 법인들이 수입 총액 가운데 대학에 보낸 돈의 비율(법인전입금)은 5%가 채 되지 않아, 사립대 법인의 재정 기여도도 여전히 낮은 수준이다. 2018학년도 우리나라 사립대 연평균 등록금은 8760달러(1044만원 가량)로, 오이시디 회원국 가운데 네번째로 높다.

이처럼 오랜기간 누적돼온 구조적 문제를 풀어나가야 하지만, 정부도 당장은 ‘등록금 인상 불가’ 방침 말고는 뾰족한 해법을 내놓지 못하고 있다. 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관은 지난 7일 신년 기자간담회에서 “고등교육 재정의 어려움은 익히 알고있는 만큼, 올해 대학 쪽과 긴밀하게 상의해 대안을 만들겠다”고 밝혔다. 교육부는 조만간 대학교육협의회 등과 ‘고등교육재정협의회’를 만들어 논의에 착수할 계획이다. 김규태 교육부 고등교육실장은 “(등록금 인상 여부가 아니라) 고등교육 재정을 어떻게 확충하고 지원할 것인지에 대해 논의할 것”이라고 말했다. 지난해 10조806억원이었던 고등교육 분야 예산은 올해 10조8331억원으로 소폭 늘었다.

일부에선 세금을 통해 고등교육 재원을 마련하는 내용의 ‘고등교육재정교부금법’ 입법 필요성도 제기한다. 그러나 교육부 쪽은 “부실 대학이나 비리 대학에까지 교부금을 주는 것은 어렵다. 사회적 합의가 있기 전에는 논의하기 어려운 주제”라며 난색을 표했다. 최원형 기자

circle@hani.co.kr광고

기사공유하기