|

|

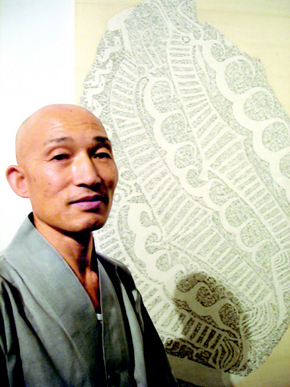

관장 흥선(53·사진)

|

몽골암각화 탑본전 여는 흥선 스님

30년 한길 “작업자 따라 변하는 정직 예술”초원·사막 가르며 구슬땀…내달 10일까지 “탑본의 매력은 정직에 있지요.” 30여년간 탑본(탁본)을 해 온 직지성보박물관 관장 흥선(53·사진) 스님은 “탑본은 허튼 마음을 가지고 하면 그대로 작품에 반영되고, 정성과 시간을 쏟은 만큼 좋은 작품이 나온다”고 말했다. 스님은 다음달 10일까지 국립대구박물관에서 ‘돌에 새긴 선사 유목민의 삶과 꿈’이라는 주제로 몽골의 암각화·사슴돌·비문 탑본전을 열고 있다. 탑본은 종이와 먹을 이용해 대상물에 새겨진 그림이나 글씨, 무늬 따위를 그대로 복사해내는 전통 기법이다. 그는 2006년부터 2007년에 걸쳐 몽골과학아카데미 고고학 연구소와 국립경주문화재연구소와 함께 몽골 현지를 돌며 선사시대 유목민들이 남긴 암각화나 사슴돌, 비문을 탑본했다. 이렇게 만들어진 작품들을 지난 6월 몽골 중앙역사박물관에서 전시했다. 대구 전시회에서는 알타이 산맥에 있는 암각화 집중 분포지역 테브쉬 올 탑본 60여 점과 스키타이문화가 남긴 거석기념물인 사슴돌 12점, 8세기 투르크와 위구르 시대의 비문 12점을 소개하고 있다. 흥선스님은 출가한 지 6~7년쯤이던 1978년 해인사에 공부하러 갔다가 최치원 선생의 시구를 새긴 바위 탑본작업 등을 하면서 그 매력에 빠져 들었다. 12년 전 조선 중기 4대 문장가 월사 이정구 선생의 비문을 탑본할 때는 혼자서 11시간 동안 물 한 모금도 먹지 않고 작업을 하기도 했다. 특히 성보박물관장을 맡으면서는 유물 수집보다 비용이 적게 드는 탑본 수집에 더욱 열을 올렸다. 몽골 암각화와 인연은 2005년엔 문화계 인사들과 몽골여행을 가면서 비롯됐다. 암각화에서 우리 문화의 원형을 발견했기 때문이다. 이듬해부터 시작한 몽골 초원과 사막에서의 탑본 작업은 날씨 때문에 무척 힘들었다. 갑자기 비가 쏟아져 30분 만에 초원이 거대한 수영장이 돼 버려 탑본 작품 몇점만 챙겨 철수한 적도 있었다. 3m70㎝높이의 비석탑본을 위해 차 지붕 위에 올라가기도 하고, 상류의 강이 범람해 몇 백㎞를 돌아가는 일도 숱하다. 흥선 스님은 “탑본은 사진이 발달한 지금도 사진으로 완벽하게 모사할 수 없는 상원사 동종 무늬의 섬세한 결도 잡아내는 가장 유효한 기록수단”이라고 말했다. “먹방망이를 수천 수만 번 두드려 고대 예술가의 작품을 가장 원형에 가깝게 모사해 내는 탑본은 작업자의 노력과 능력에 따라 현저한 차이가 나는 작품을 만드는 고도의 예술”이라고 덧붙였다. 앞으로는 요철이 깊게 잘 발달된 캄보디아 앙코르와트를 탑본해 보고 싶다는 게 스님의 바람이다.

대구/박영률 기자 ylpak@hani.co.kr, 박현이 인턴기자

기사공유하기