|

|

지난 26일 중국 연변조선족자치주 도문시 일광산 중턱에 수월 선사가 머물던 화엄사 터에서 수월 선사 추모 법회를 하는 지관 스님(앞줄 오른쪽에서 두번째)과 불자들.

|

수월 선사 행적 찾은 지관 스님

두만강 너머 연변 일광산 중턱 폐사터오직 행동으로 만중생과 행복추구

“이 시대 불자들이 본받아야 할 보살” 조국은 지척이었다. 두만강 너머 조국 강토를 품에 안은 곳. 90여년 전엔 나라 잃고 울며 두만강을 넘는 유랑객들이, 지금은 굶주림에 지쳐 넘어오는 동포들이 가장 잘 보이는 중국 연변 도문시 일광산. 수월 선사는 바로 그곳에서 나라 잃고 고국을 등진 유랑객들을 맞고 있었다. 지난 26일 오후. 수월 선사의 발자취를 찾아 한국 불자 120여명이 일광산을 찾았다. 조계종 총무원장 지관 스님이 함께 나선 순례길이었다. 수월은 세상에 거의 알려지지 않은 ‘은둔자’였다. 더구나 100년 전의 인물이다. 한국 불교의 좌장 격인 지관 스님이 그런 그의 행적을 직접 찾아 나선 이유는 무엇일까. 수월은 충남의 어느 마을에서 머슴살이를 하다가 서산 천장암에 출가한 뒤에도 나무를 하며 머슴이나 다름없이 살았던 스님이었다. 하지만 순수한 천성을 지녔던 그는 스승 경허 선사의 가르침대로 천수다라니를 일심으로 주력해 깨달았다. 그 뒤로 수월은 세 가지 특별한 힘을 얻었다. 한번 보거나 들은 것은 결코 잊어버리지 않는 불망념지를 얻었고, 잠이 없어져 버렸으며, 앓는 사람의 병을 고쳐줄 수 있는 힘이 생겼다고 한다. 그 후 천장암을 떠나 자신의 이름을 감춘 채 이 절 저 절 떠돌던 수월은 뜻하지 않은 방광(이적의 하나로 몸에서 빛이 나 퍼져 나감)으로 자주 정체가 드러나 조실로 추대되곤 했는데, 그러면 그는 다시 남몰래 길을 떠났고, 결국 1912년 이곳까지 건너왔다. 이곳에서 그는 낮에는 소를 키우고 밤에는 짚신을 삼고 주먹밥을 해 일제의 억압을 피해 두만강을 넘어오는 동포들을 위해 고갯길에 주먹밥을 쌓아놓아 고픈 배를 채워주고, 나뭇가지에 짚신을 매달아 아픈 발의 고통을 덜어주었다.

|

|

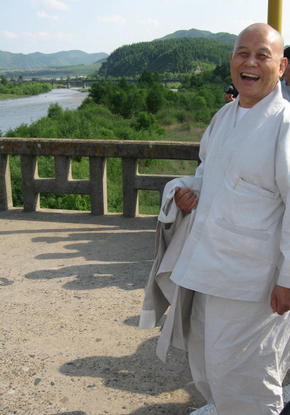

수월 선사가 나라 잃은 유랑객들을 맞은 두만강 길목에 선 지관 스님.

|

29일 조선족 불자 500여명이 모인 가운데 3층짜리 건물에서 개원한 수월정사에서 지관 스님은 불자들에게 “왜 수월 선사를 참된 보살이라고 하는가”란 물음을 던졌다. “대승불교에서 수월(水月)이란 모든 사물에 실체가 없음을 비유하는 말입니다. 달이 일천강을 비추더라도 물 위에 비친 달그림자는 그 실체가 없는 것과 같이 수월 스님은 그 가 없는 보살행을 아무 흔적도 남기지 않은 채 실천하였습니다. 그렇지만 그는 자비의 화신인 수월관음보살처럼 자비의 그림자가 이곳 간도 땅 어느 한 곳에 드리워지지 않은 곳이 없는 위대하신 성자입니다.” 구한말과 일제시대 이후 지금까지도 우리 민족의 설움이 배어 있는 <눈물 젖은 두만강>에 비친 달이 일광산 너머로 오늘도 변함없이 다시 떠오르고 있었다. 연변 일광산(중국)/글·사진 조현 종교전문기자 cho@hani.co.kr

기사공유하기