|

|

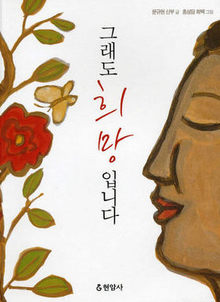

〈그래도 희망입니다〉

|

문규현 신부, 홍성담 화백 그림 담아 ‘그래도 희망입니다’ 펴내

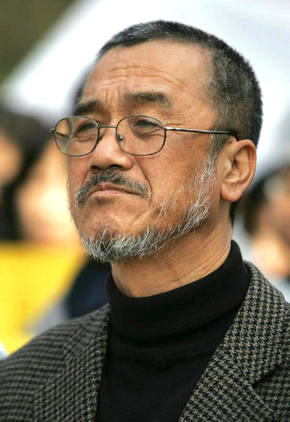

지난 2003년 세 발자국 걷고 한 번 엎드려 절하는 삼보일배로 부안에서 서울까지 아스팔트 길 위에서 65일을 보낼 때 문규현 신부는 말로 표현할 수 없을 만큼 힘들고 고되었다고 했다. 그러나 그런 육체적 고통 속에서도 그의 얼굴에선 평화의 기운이 늘 함께했다. 보일 듯 말 듯 한 그의 웃음은 야만의 아스팔트를 뚫고 나온 한 떨기 풀꽃이었다. 그 풀꽃 같은 책이 나왔다. 〈그래도 희망입니다〉(현암사 펴냄·사진)이다. 문 신부가 글을 쓰고, 또 한 명의 예언자인 홍성담 화백이 그림을 그렸다. 때로는 우리의 완고한 틀을 뒤흔들고 때로는 생명의 잔치를 찬미하는 찬가 같은 홍 화백의 그림이 생명의 산이라면 문 신부의 글은 그 산에서 솟아나는 옹달샘이라고나 할까. 문 신부는 도저히 넘어갈 수 없을 만큼 강고해 보였던 독재의 철벽 앞에서도 움츠리지 않은 산 같던 사람이었다. 그러나 그에게도 두려움이 있었을 것이다. 그는 “‘과연 잘될까?’, ‘상처 받고 실패하지 않을까?’ 하는 두려움은 우리를 그냥 이대로 살라고 유혹한다”며 “그러나 열망을 현실로 만들기 위해서는 분명 용기가 필요하며, 용기는 늘 두려움과 함께 간다”고 했다. 그는 또 “용기는 소망을 현실로 만드는 사랑의 표현”이라며 “ 안전함과 편안함 속에 머물려는 욕구가 커질수록, 자신의 영역 속에만 있기를 고집할수록, 아무런 용기를 낼 필요가 없는 듯한 순간일수록 용기가 필요하다”고 했다.

|

|

문규현 신부

|

기사공유하기