|

|

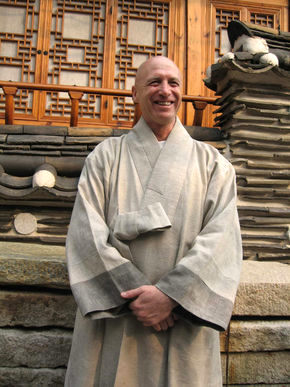

계룡산 무상사 조실 대봉(58) 스님

|

인터뷰 / 숭산 선사 열반 3주기 추모제 준비한 무상사 대봉 스님

스승 얘기 묻자 “그가 내 아들” 선문답20일부터 유품 전시회 등 추모행사

21개국 170여 제자 방한 “숭산 선사가 당신 아버지 아닌가?” “아버지? 그가 내 아들이다.” 세계에 한국의 선(禪)을 전한 숭산 선사(1927~2004)가 열반한 지 만 3년. 숭산의 첫 미국인 제자로 스승이 열반한 뒤에도 귀국하지 않고 한국에 뼈를 묻겠다며 스승의 법맥을 잇고 있는 계룡산 무상사 조실 대봉(58·사진) 스님을 서울 인사동에서 만났다. “큰스님을 만난 것은 내 인생의 가장 큰 행운”이라고 말하며 남몰래 눈물짓던 그를 숭산의 영결식장에서 만난 지 3년 만이다. 그가 스승의 3주기 추모 행사를 설명하는 자리에서 만났으니 그로부터 오직 스승에 대한 찬사만 듣기에도 부족할 터다. 그러나 아니었다. 지난 2000년 그가 스승 숭산을 모시고 금강산행에 나섰을 때 동행한 적이 있는 기자가 부자지간보다 더 다정한 사제의 모습을 회상하면서 던진 질문에 그는 “숭산이 내 아들”이라고 답한 것이다. 세간의 법도로 보면 그는 ‘후레자식’이다. 하지만 선가에선 격식과 형식과 관념 속에 갇혀 있는 것만큼 큰 죄는 없다. 부처에 대한 존경 속에 갇혀 있는 것조차 용납되지 않으며, 고정관념을 싹둑 베어내기 위해선 ‘부처를 몽둥이로 쳐 죽여 개에게 먹인다’는 막말도 마다하지 않는다. “유아 마이 파더!”(당신이 내 아버지가 아닌가!) 관념과 격식의 세계에선 호응키 어려운 파격이다. 한 생각이 일기 전, 무심, ‘오직 모를 뿐’의 마음이 될 때만 틀과 격식의 밖에서 함께 웃을 수 있다.

경허-만공의 법을 이은 고봉 선사로부터 23살 때 깨달음을 인가받은 숭산은 46살 때 단신으로 미국행을 결행한 뒤 세계 32개국 120곳에 선원을 세웠다. 대봉은 숭산이 가르쳐 ‘견성’을 인가한 9명의 외국인 제자 가운데 한 사람이다. 미국 필라델피아 출신으로 스물여섯에 스승을 만난 그는 1983년 방한해 스승의 법을 잇고 있다. 숭산의 열반 3주기를 맞아 외국인 제자들은 스승의 은혜를 갚아야 한다며 성대한 추모제를 준비했다. 20~26일엔 조계종 총무원청사인 서울 견지동 한국불교역사문화기념관 1층 로비에서 숭산의 추모 사진과 유품을 전시하고 영상물을 방영한다. 이번에도 21개국에서 170여 외국인 제자들이 방한한다. 이들의 상당수는 25일부터 27일 새벽까지 무상사에서 참선 정진한 뒤 27일 오전 10시 서울 강북구 수유동 화계사에서 추모다례재를 올린다. 대봉은 이제 스승을 대신하는 위치에 서있다. 그의 스승은 영국 케임브리지대학의 교재에서 티베트의 정신지도자 달라이라마, 베트남 출신 프랑스 플럼빌리지의 틱낫한 스님, 캄보디아의 종정 마하 고사난다와 함께 세계 4대 생불로 소개될 만큼 유명했다. 그러나 대봉을 지금껏 한국에 묶어놓은 것은 스승의 육신만이 아니었다. 억겁 동안 떠돌던 방황을 끝내고 고향으로 되돌아오게 한 ‘오직 모를 뿐’이란 법(法·진리)이었다. 3년 전 열반을 목전에 둔 스승은 주위의 어느 제자들보다 밝고 기쁜 육신의 빛을 보이면서도 제자들에게 육신을 보지 말고 오직 법에 의지할 것을 당부했다. “우리 스님은 자신을 내세우는 법이 없었지요. 중생들과 함께 먹고 함께 자고 함께 생활했지요.” 그는 스승과 함께 살면서 일을 할 때는 일을 할 뿐, 걸을 때는 걸을 뿐, 잠을 잘 때는 잘 뿐인 삶의 고요 속으로 들어갔다. 그것이 바로 번뇌 없이 사는 ‘뿐’의 삶이었고, 부처와 달마와 숭산이 그에게 전한 것이었다. 그는 계룡산에서 매일 새벽 세 시면 일어나 예불 하고 참선하고, 청소와 밭일을 하면서 참선을 지도하고 있다. 일반인 제자들은 헤아릴 수 없이 많고, 머리를 깎은 외국인 상좌(제자)도 5명이 있다. “한국인 상좌는 아직 없는가?”라는 물음에 그가 손가락으로 기자를 가리키며 “유!”(당신)란다. 한순간에 아버지도 되었다가 제자도 되니, 격은 무너졌다. 대신 툭 터진 그 자리에서 너와 나는 웃음꽃으로 피고, ‘세계는 일화’(‘세상은 한송이 꽃’이라는 만공과 숭산의 법어)다. 글·사진 조연현 종교전문기자 cho@hani.co.kr

기사공유하기