“수도권 규제완화 추진” 논란

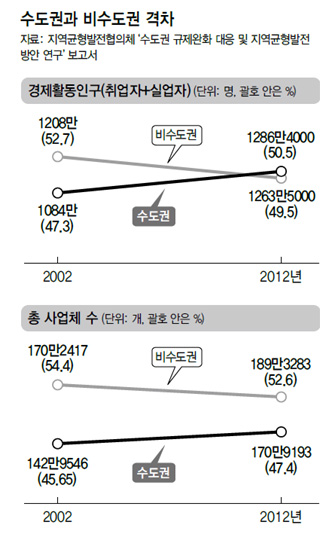

박근혜 대통령은 지난 12일 새해 기자회견에서 “올해는 수도권 규제를 완화하겠다”고 밝히자, 서울·인천·경기를 뺀 비수도권의 자치단체들은 “지방경제를 더욱 어렵게 한다”며 반발하고 있다. <한겨레>가 18일 단독 입수한 지역균형발전협의체의 ‘수도권 규제완화 대응 및 지역균형발전 방안 연구’ 보고서를 통해 ‘경제 살리기’를 내세운 수도권 규제완화 정책이 타당한지 살펴봤다. # ㈜신세계와 첼시가 합작한 신세계사이먼은 2006년 3월부터 경기도 여주시 상거동의 임야 26만5500㎡(8만450평)에 ‘여주 프리미엄 아울렛’ 공사를 하다가 건설교통부의 제지를 받았다. 수도권정비계획법이 자연보전권역의 판매시설 건축면적의 경우 1만5000㎡(4545평)를 넘지 못하도록 하고 있는데 여주프리미엄아울렛의 매장면적이 이를 초과했기 때문이다. 신세계사이먼은 “매장이 둘로 나뉘고 두 매장 사이에 도로가 있으므로 문제가 없다”고 주장했으나 논란이 커지자 1만2000여㎡(3867평) 규모의 매장은 신세계사이먼 명의로 추진하고 도로 맞은편 1만4000여㎡(4349평) 규모의 매장은 ㈜신세계가 사들여 신세계사이먼에 임대했다. 건설교통부는 “두 매장의 소유자가 동일할 때만 건축면적이 1만5000㎡를 넘지 못한다”고 밝혀 신세계사이먼의 ‘명의 쪼개기’ 편법 건축을 허용했다. 신세계사이먼은 2011년 첫 번째 매장 옆에 2만6000여㎡ 규모의 매장을 추가로 조성하고 나섰다. 같은해 국토해양부가 자연보전구역이라도 오염총량을 넘지 않는 범위에서 자치단체가 매장면적을 자유롭게 허가할 수 있도록 수도권정비계획법을 대폭 완화했기 때문이다. # 부산시는 전자부품·통신제조·의료 등 고부가가치의 업종을 유치하기 위해 2009년 강서구 녹산·미음·범방·생곡동 567만㎡에 부산국제물류산업단지 조성에 착수했다. 당시 부산시는 무난히 분양에 성공할 것이라고 전망했다. 부산신항만과 김해국제공항에 가까운 부산의 금싸라기 땅이어서 사전 수요조사를 할 때 분양을 희망하는 업체가 많았기 때문이다. 하지만 현재 분양률은 53%다. 올해 완공할 1-1구간은 70%를 넘었지만 2017년 완공할 1-2구간은 40%에 머물고 있다. 부산시 관계자는 “애초 분양 희망 업체들이 많았지만 경기침체로 분양을 포기하는 업체들도 있다. 이런 상황에서 정부가 수도권 규제를 완화하면 악영향이 우려된다”고 말했다. 지역균형발전협의체의 ‘수도권 규제완화 대응 및 지역균형발전 방안 연구’ 보고서를 보면, 역대 정부의 수도권 집중 억제 정책에도 수도권과 비수도권의 격차가 더 벌어진 것으로 나타났다. 지역균형발전협의체는 2006년 비수도권 14개 시·도지사와 지역 국회의원들이 만들었다. 이 단체는 2013년 12월 ‘수도권 규제완화 대응 및 지역균형발전 방안 연구’ 용역을 사단법인 한국공간환경학회에 맡겼다. 지난해 5월 671쪽의 최종보고서가 나왔다. 사람도 돈도 수도권 집중 심화인구 49%·예금 70%가 몰려있고

정규직은 월급 29만여원 더 받아 정부 정책에 ‘쓴소리’ 쏟아져

“무분별한 규제완화로 환경 훼손

비수도권 경제 더욱 어렵게 해” ■ 사람도 돈도 수도권으로…더 벌어진 격차 주민등록 인구는 수도권이 꾸준히 늘고 있다. 김대중 정부 1년차인 1998년 전체 4699만1171명 가운데 서울·인천·경기 등 수도권이 45.6%였고 2012년엔 49.3%로 올랐다. 통계청이 2010년 인구주택 총조사를 기준으로 2040년까지 시·도별 장래인구를 추계한 결과를 보면, 2020년부터 수도권의 인구가 비수도권을 추월하는 것으로 나타났다. 지역내총생산(GRDP)은 수도권의 비중이 2002년 49.4%에서 2012년 47%로 2.4%포인트 감소하기는 했지만 비수도권에 있는 대기업의 생산공장과 지역 백화점 등에서 발생한 매출과 이익이 지역에서 쓰이지 않고 대기업 본사가 있는 수도권으로 송금·소비되고 있는 것을 고려하면 통계적 의미는 없다고 풀이된다.

|

|

|

부산신항만과 김해국제공항과 가까운 부산 강서구의 국제물류산업단지 1단계 구간(567만㎡)은 2조3600억원을 들여 2017년까지 완공되며 통신제조·전자부품 등의 고부가가치 업종이 들어설 예정이다. 입지가 좋지만 현재 분양률이 53%에 머물고 있다. 부산시 제공

|

기사공유하기