|

|

서울 광진구 광장동에 있는 동네 슈퍼 ‘기쁜가게’의 주인 조남용씨가 지난 5일 오후 진열대의 물건들을 정리하고 있다. 동네 슈퍼들의 협동조합이 차린 물류센터에 힘입어 가격 경쟁력을 갖추겠다는 구상 아래 12일 개점할 예정이다. 김태형 기자 xogud555@hani.co.kr

|

[현장 쏙] 서울중동부슈퍼마켓협동조합

‘뭉치면 살고 흩어지면 죽는다.’ 약자들이 강자에 맞서는 가장 효과적인 방법은 협력과 협동이다. 대형마트와 기업형슈퍼마켓(SSM)에 벼랑 끝으로 떠밀린 동네 슈퍼들이 뭉쳐 물류센터를 짓고서 자력갱생에 나섰다. 골목상권의 도전, 그 현장을 찾아갔다.

밝고 깔끔했다. 비좁은 공간에 물건이 어지럽게 쌓여 있는 동네 슈퍼와는 달랐다. 대기업 편의점에 견줘도 손색이 없었다.

벽면은 편의점에나 있는 음료 냉장매대 ‘워크인쿨러’로 채워져 있었다. 갖가지 외국 맥주들도 있었다. 130㎡로 그리 넓지 않은데도 상품 가짓수는 웬만한 중급 마트보다 많아 보였다. 컵라면만 43가지이고, 애견용품까지 있었다.

서울 광진구 광장동에서 오는 12일 문을 열 ‘기쁜가게’의 모습이다. 동네 슈퍼가 어떻게 이처럼 많은 상품을 갖출 수 있을까? 주인 조남용(52)씨는 “조합이 있어 가능했다”고 대답했다. 서울중동부슈퍼마켓협동조합(중동부슈퍼조합) 덕분이라는 것이다. 조합은 스스로의 힘으로 물류센터를 지어 운영하고 있다. “거래처에 중동부슈퍼조합 조합원이라고 하면 단가 조절에 상당히 유리해요. 물류센터를 통한 공동구매여서 10~20% 싸죠. 일부 잡화는 30%까지 싸게 들여올 수 있어요.”

중동부슈퍼조합은 ‘코사마트’로 알려진 한국슈퍼마켓협동조합연합회에 속한 지역별 조합 가운데 하나다. 서울엔 중동부 말고도 중남부, 서부, 남서부, 관악, 동작영등포, 서초강남 등 7곳의 지역별 조합이 있다. 이 가운데 조합원들이 직접 물류센터를 세워 운영하는 곳은 중동부뿐이다.

물류센터는 조합원들이 팩스로 주문하면 1주일에 2~3차례 가게로 물건을 배송해준다. 물건을 사러 가게를 비울 필요가 없어, 매장 정돈이나 서비스 개선에 더 신경쓸 수 있다. 조합원들이 주인인 만큼 수수료도 1.2~2.5%에 불과하니, 그만큼 가격도 낮출 수 있다. 공동구매라 상품 공급업체에 맞서기도 더 낫다.

동네 슈퍼들이 뭉치다 보니, 유통 대기업들에 마냥 밀리지만은 않는다. 2009년 8월 롯데쇼핑이 중랑구 묵동에 기업형슈퍼마켓(SSM)을 ‘기습 개점’하자, 중동부슈퍼조합은 롯데제품 구매 거부를 결정하고 항의 시위도 벌였다. 영세한 동네 슈퍼들은 좋은 상품을 제때에 다양하게 갖출 수 없어 속수무책으로 당할 수밖에 없었다. 대형마트·기업형슈퍼마켓 등이 골목상권까지 장악한 것도 물류의 힘이었다.

|

물류센터 직접 짓고 수수료 낮춰

‘공구’로 단가 낮추자 가격경쟁력

대기업 골목상권 침해엔 공동대응 조합설립 25년, 센터 매출 연 580억

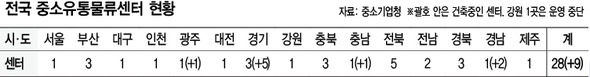

뚝심과 협동으로 이룬 ‘작은 기적’ 중동부슈퍼조합은 일찍이 이 지점에 착목했다. 1989년 조합 설립 직후 150여명의 조합원이 정회원 500만원씩, 준회원 100만원씩 출자해 물류센터를 지었다. 처음엔 ‘사공이 많아 배가 산으로 가는’ 경우도 있었다. 무엇보다 물류센터를 운영해본 경험이 없었다. 물류센터 설립에 도전했던 다른 슈퍼조합들이 적자를 극복하지 못하고 포기한 것은 이 때문이었다. 중동부슈퍼조합은 조합원들의 뚝심과 협동으로 이 고비를 넘겼다. 운영 경험과 조합원 사이의 신뢰가 쌓이면서 적자는 줄어갔다. 지난해 초 황의한(62) 현 조합 이사장 취임 뒤엔 10억여원을 투자해 경기도 남양주시 진건읍으로 물류센터를 확대·이전했다. 규모를 두 배(990㎡)로 늘리고 전산시스템을 도입했다. 직원 8명에 연매출 580억원가량으로, 품목은 2100가지가 넘는다. 반품을 받아주고 외상은 한 달까지 가능하다. 신용만 지키면 물건을 내주지만 지금까지 돈을 떼인 사고는 한 번도 없었다고 한다. 황 이사장은 “초기엔 당연히 적자가 불가피하다. 조합 설립 초기부터 쌓아온 조합원들 사이의 신뢰가 물류센터를 뒷받침했다”고 말했다. 물류센터가 이달부터 채소 등 신선식품도 다루면서, 조합원들은 새벽잠을 줄이지 않아도 되게 됐다. 동네 슈퍼 같은 소상공인들의 경쟁력에 물류센터가 필수라는 점은 정부도 인식했다. 중소기업청과 지방자치단체 등이 예산을 들여 전국 28곳에 동네 슈퍼를 위한 ‘중소유통 공동도매 물류센터’(<표> 참고)를 지었다. 그러나 동네 슈퍼가 밀집된 대도시 주변이 아니라 주로 땅값 싼 외곽에 지은데다, 국고지원금을 유용하거나 조합원 수를 부풀려 지원금을 챙기는 비리도 불거지곤 했다. 물류센터 운영은 별개의 과제였던 것이다. 서울엔 지난해 2월 서초구 양재동 양곡도매시장에 중소기업청과 서울시가 42억6700만원을 들여 물류센터를 세웠다. 중동부슈퍼조합 물류센터의 3배가 넘는 3372㎡ 규모다. 상품 입·출하장과 냉동·냉장창고, 배송차량, 지게차, 컨베이어 등을 갖추고 4000여 품목을 취급한다. 수수료는 현장판매 3%, 배송 6% 이내다. 하드웨어는 깔렸지만, 소프트웨어는 아직도 숙제다. 개장을 연기하는 우여곡절 끝에 서울지역 슈퍼조합이 공동 운영하기로 했지만, 설립 초기 운영에 애를 먹으면서 일부 지역별 슈퍼조합이 탈퇴했다. 현재는 서부·관악·동작영등포·서초강남 등 지역별 조합 4곳이 운영한다. 이곳 양재물류센터를 이용하는 슈퍼 주인은 “주문을 넣으면 재고가 없다고 했다. 협상 노하우가 부족한지 물건 가격도 비쌌고 대금도 미리 입금시켜야 했다. 조금씩 안정돼가고 있다지만 아직 여러모로 불편하다”고 말했다. 서울시는 양재센터의 운영 상황을 살펴 서북·동북 등 다른 두 지역에도 물류센터를 지을 계획이지만, 운영 주체라 할 슈퍼조합들의 운영 역량을 강화하는 일이 우선이라는 지적이 나온다. 조합원 각자가 한 표씩 의사결정권을 갖고서 조합 운영에 참여하는 협동조합의 원리를 제대로 지킬 때 물류센터가 거듭날 수 있다는 것이다. 마케팅 컨설팅업체인 엠아이전략연구소의 김용한 대표는 “물류센터의 힘은 많은 사업자가 동시에 참여하는 공동구매의 구매력에서 나온다. 그러려면 초기 운영자본을 확보해야 하며 이를 위해 상인들이 스스로 뭉쳐야 한다. 서울시는 중동부슈퍼조합처럼 협동조합답게 운영하는 사례들을 전파하고, 다른 조합들은 이를 참고해야 한다”고 지적했다. 박기용 기자 xeno@hani.co.kr

기사공유하기