|

|

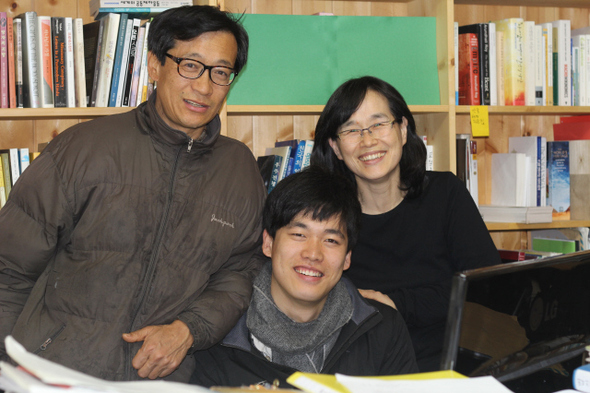

아직 앳된 얼굴의 청년농부 김진하는 ‘농사와 아름다움’을 평생의 화두로 삼고 있다. 하고 싶은 일도 참 많다.

|

[나는 농부다] 산청 민들레공동체 김진하씨

경남 산청 산골짜기에 자리한 민들레공동체의 24살 청년 김진하. 어른 30명, 학생 70명이 같이 살며 배우는 거기서 그는 농사를 책임지고 있다. 2만㎡의 논과 1만㎡의 밭에서 벼와 밀, 그리고 철 따라 푸성귀를 기른다. 염소 10마리, 닭 1000마리도 키운다. “공동체가 넉넉할 만큼 농사를 잘 지어야지.” 여느 농사꾼 못지않은 다짐을 하면서. 메주 쒀서 장도 담그고, 장아찌, 치즈, 두부 따위도 만든다. 학생들과 파슬리를 길러 피자도 굽고, 바질을 가꿔 스파게티도 만드는 채취와 요리의 달인이기도 하다. 올해는 벌통도 들여놓고, 물고기 몇마리도 기를 요량이다. “농사하다 보면 해보고 싶은 게 정말 많아져요. 농사꾼은 백가지 일을 할 줄 알아야 한다는 말이 그래서 나왔구나 싶어요.” 일 욕심? 푸르디푸른 젊은이에게 그 욕심은 죄가 될 수 없을 터. 하고 싶은 일은 없고 마지못해 해야 하는 일만 많은 세상에서 오히려 복이다. “밭에서 하루 종일 혼자 덩그러니 괭이질을 할 때가 가장 행복했어요. 온전히 노동하는 즐거움에 빠져들 수 있었거든요.” 16살 소년은 그 무렵 ‘커서 뭐 할래?’ 물으면 ‘농사꾼이요, 정원사요’라고 대답했다. 그 나이에 농사가 뭔 줄 알고나 하는 소리였을까. 하나 그해 봄, 볍씨를 골라 소금물에 담그고 뜨거운 물에 소독해서 못자리를 만들어 모종을 키워냈던 것. 책을 뒤적여 찾아보면서 혼자서. 그 뒤 지금까지 8년 동안 그는 그 일을 해오고 있다니 어엿한 농부, 맞다. “지금이야 농사꾼에 더 가깝지만 그때는 정원사가 되고 싶었어요. 꽃과 허브를 키우면서 살고 싶어서요.” 초등학교를 막 졸업하고 홈스쿨을 하던 열네살에 농사의 경이로움에 눈떴다. 마당 한 모퉁이 네댓평 되는 땅을 일궈 캐머마일, 베르가모트, 민트 따위 열대여섯가지 허브를 심었다. 그 꽃과 잎으로 차를 만들어 마실 때의 행복감이란. “무엇과도 바꿀 수 없을 만큼 재밌었다.” 이듬해에는 뒷마당에 50여평 되는 텃밭을 가꾸었다. 경운기로 밭도 갈아보았다. “농사와 아름다움이 저의 화두예요.” 할아버지도, 작은아버지도 화백이었던 집안 내력인가. 어릴 적부터 아름다움에 대한 호기심도 많았고 욕구도 컸다. 그의 아버지 말마따나 “책을 읽듯이 산을 읽을 줄 아는 아이, 글은 몰랐지만 마을의 산길은 다 알고, 골짜기마다 어떤 꽃이 피고, 부엉이는 어느 골짜기에 사는지를 한눈에 꿰고 있는 아이, 자연에서 행복과 위로를 느끼는 아이”였으니. “나도 모르게 그런 감각이 생겼어요.” 학교에 가지 않아 널널한 시간에 자신이 하고 싶은 것을 맘껏 해볼 수 있는 여백이 그런 감수성을 열어 주었을 터. 19살 무렵 잠시 다른 꿈이 들어오기도 했다. “그때만 해도 농사에 대한 확신보다 공부를 제대로 해본 적 없다는 불안감, 앞으로의 삶에 대한 두려움이 더 컸었죠.” 그런 그를 아버지가 붙잡았다. “해야 할 일들을 해보면서 천천히 결정하는 게 어떻겠냐?” 막 공동체 학교를 열고, 농사일도 많아지던 때라 아버지의 바람을 뿌리칠 수 없었다. ‘딱 3년만 죽었다 생각하고 여기 남아 있자’며 눌러앉은 지난 3년, 공동체와 학교의 한해 농사를 온전히 도맡았다. 농부로서의 삶에 대한 확신이 굳어져갔다. 그 결정적 계기는 홀연히 찾아왔다.

|

|

공동체에서 농사를 짓는 것이 가장 큰 스승이라는 부모님의 남다른 교육관이 오늘의 그를 있게 했다.

|

|

누구 도움 없이 혼자 익혔다

어른·학생 100명이 사는 마을

하고 싶고, 해야 할 일도 많다 고단함 씻는 아름다운 순간 있어

다른 일 하겠단 생각 이젠 접었다 동틀 무렵 논에 나가 날 저물 때까지 모내는 일이 보름 가까이 이어지던 6월의 어느 날. 모를 꽂느라 녹초가 된 몸 위로 빗방울이 떨어지기 시작했다. 방금 해가 져서 하늘가에 노을빛이 남아 있는 널따란 논물 위로 빗방울이 튀기는 물결과 파동이 아름다워 한동안 넋을 놓고 있다가 문득 말할 수 없는 고요함에 젖어들었다. “인생에서 이러한 아름다움과 감동을 몇 번이나 마주할 수 있을까, 설사 그것이 단 한번뿐일지라도 그런 삶은 살 만하지 않은가 싶더군요.” 고된 시간들을 잊게 할 만큼 위로가 되는 아름다운 순간이 있다면 그것만으로도 살 수 있지 않을까 그렇게 꼬리를 무는 의문의 여울에 담금질된 뒤로 농사 말고 다른 일을 하겠다는 생각을 접을 수 있었다. “언제, 어디에 가더라도 흙에서 사는 삶을 살고 있을 거예요.” 그렇더라도 도시에 대한 동경은 없을까. “어쩌다 서울에 가게 되면 사람이 너무 많고 휘황찬란해서 빨리 내려오고 싶어져요.” 재즈를 좋아해서 가끔 공연을 보러 가기도 하지만 그런 문화 콘텐츠 때문에 도시에 살고 싶지는 않다. 화려하고 좋은 문화 공간이 넘쳐나면 뭐하나. 익숙해지지도 않고, 정도 가지 않는 것을. “여긴 내 공간이구나 싶어요. 밭에 가도, 읍내 나가도 다 얼굴 알고, 친하게 지내지 않더라도 사소한 안부 물어주는 그런 사람들이 있으니 얼마나 편하고 좋은지 몰라요.” 목회자이자 교육학 박사이기도 한 아버지가 이끌어온 공동체에서 자란 그에게 공동체는 어떤 존재일까. “다 같이 살아가니까 조금만 맘에 들지 않아도 힘들어지는 것이 공동체 생활이에요. 그런데 실제 사는 게 그렇게 서로 엮여 있지 않나 싶어요. 옛날 마을 공동체를 봐도 누구 어떻다고 욕하면서도 결국엔 걱정해주고 챙겨주잖아요.” ‘단순 소박하고 순명하는 삶을 살자’는 민들레공동체. 젊은 청년에게 ‘순명하는 삶’이라? “예전에는 그 말에 거부감이 들었어요. 이젠 그 말뜻을 알 듯해요. 해야 하는 일이나 할 수 있는 일을 하다 보니 바로 그것이 내가 이루고 싶었던 것이구나 싶어지면서요.” 농사를 통해 순명하는 삶의 이치를 깨치고 있는 젊은이, 그에게서 이 시대의 희망을 본다. 산청/글·사진 이현숙 전국귀농운동본부 이사

기사공유하기