등록 : 2018.08.26 12:33

수정 : 2018.08.27 01:22

|

|

윤형근의 1980년작 <다색>. 80년 5월 광주항쟁 소식을 듣고 울분을 느끼며 그린 작품이다. 피 흘리듯 먹물을 흘리며 쓰러지는 기둥의 자취가 강렬하다. 작가의 붓끝을 움직였을 격렬한 감정의 진폭을 짐작하게 한다.

|

70~80년대 단색조회화 대가 윤형근 회고전

‘반공법’ 족쇄 핍박속 채색 사라져

먹울 흩뿌리며 쓰러지는 기둥

광주항쟁 당시의 울분 그리고

화면 가득찬 무덤 속 같은 색층

흙처럼 푸근하고 덧없는 소멸 담아

|

|

윤형근의 1980년작 <다색>. 80년 5월 광주항쟁 소식을 듣고 울분을 느끼며 그린 작품이다. 피 흘리듯 먹물을 흘리며 쓰러지는 기둥의 자취가 강렬하다. 작가의 붓끝을 움직였을 격렬한 감정의 진폭을 짐작하게 한다.

|

고단했던 삶이 검은 색덩이의 심연 속에 녹아들었다. 하늘의 푸른색(블루)과 땅의 암갈색(엄버)을 함께 바르고 발라 검푸른 지층을 이룬 색덩어리. 질료인 물감은 화폭의 천 속으로 스멀스멀 스며들어 덧없는 숙성을 거듭한다.

텅빈 화폭에 시커먼 유화물감으로 칠한 색면 두개를 마주보게 하거나 검은 색면을 온통 채워버리는 고 윤형근(1928~2007) 작가의 연작들은 삶도 그림도 닳고 닳아 흙으로 돌아간다는 깨달음을 담는다. 작가는 이념과 분단 질곡을 겪은 지난 인생길을 삭아 흙으로 돌아가는 나무 뿌리의 빛깔로 표현해 놓았다. 70년대초 강원도 오대산 상원사 원시림을 찾았을 때 넘어진 고사목 뿌리에서 숙연하게 목격했다는 소멸과 회귀의 흔적처럼.

서울 소격동 국립현대미술관 서울관 전시장에서 열리고 있는 윤형근 작가의 회고전은 잘 몰랐던 우리 미술사의 중요한 대목을 일깨워준다. 윤형근은 화단에서 화면을 온통 같은 색깔의 색면이나 선으로 뒤덮는 1970~80년대 단색조회화(모노크롬)의 대가로 유명하다. 그런데, 전시를 보고나면, 윤형근 특유의 검은색면 그림은 박서보·하종현·권영우 등의 다른 모노크롬 작업들과 동류에 놓을 수 없는, 근본이 전혀 다른 독창적 회화라는 사실이 뚜렷해진다.

|

|

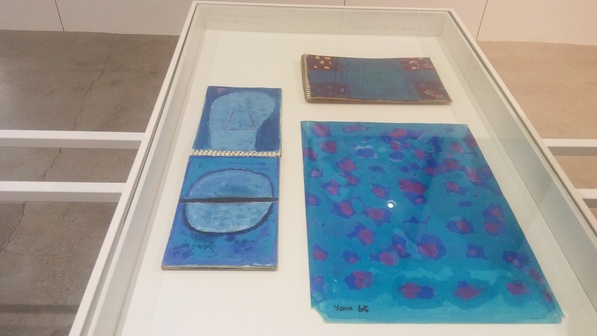

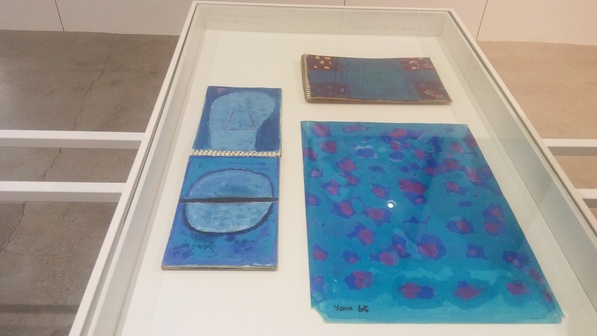

1부에 선보이고 있는 작가의 초창기 소품그림들. 장인 김환기의 화풍을 떠올리게 하는 푸른색조의 추상그림들이 많다.

|

그 단적인 증거는 지하 전시장 들머리 진열장에 놓인 60~70년대초 드로잉과 소품 그림, 벽면에 적힌 연보다. 청주 출신인 윤형근은 청주상고를 졸업하고 해방 뒤 서울대 미대에 입학한다. 입학시험을 볼 때 만난 감독관이 당시 서울대 교수 김환기였다. 그와의 인연은 나중에 그의 딸 김영숙과 결혼하면서 장인과 사위, 그림 스승의 관계로 평생 지속된다. 처음 유족들이 공개한 그의 초기 소품들 또한 김환기 화풍의 압도적 영향을 보여준다. 푸른색 톤의 화면에 다채로운 색점들이 별처럼 빛나거나 종이 위에 푸른색의 선염이 번지는 김환기 스타일의 서정적 화면이다. 평생 ‘좌파’로 찍혀 국가의 핍박을 받았던 작가의 고단한 삶도 연보와 그뒤 검은 색면 그림의 전개과정을 통해 알게 된다.

|

|

윤형근 회고전이 열리고 있는 서울관 3, 4 전시실. 여러개의 가벽을 치고 ‘천지문’으로 명명했던 73년 이후 2007년 작고 때까지의 검정색 추상 연작들을 내걸었다.

|

|

|

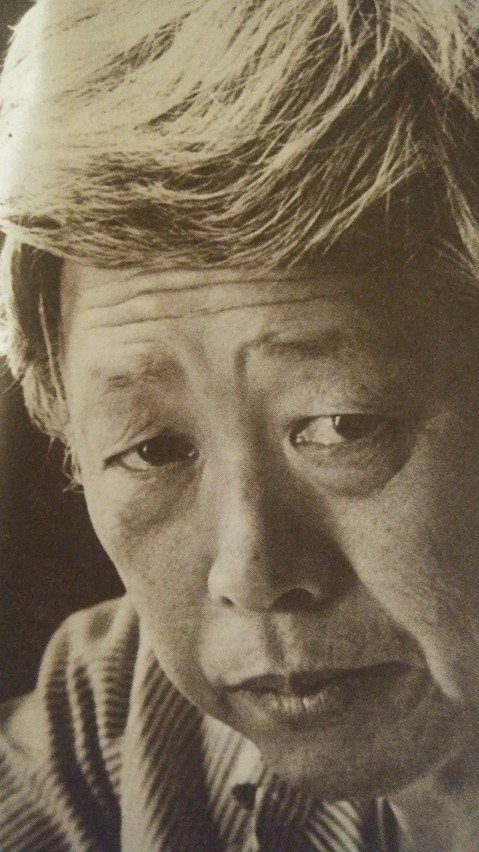

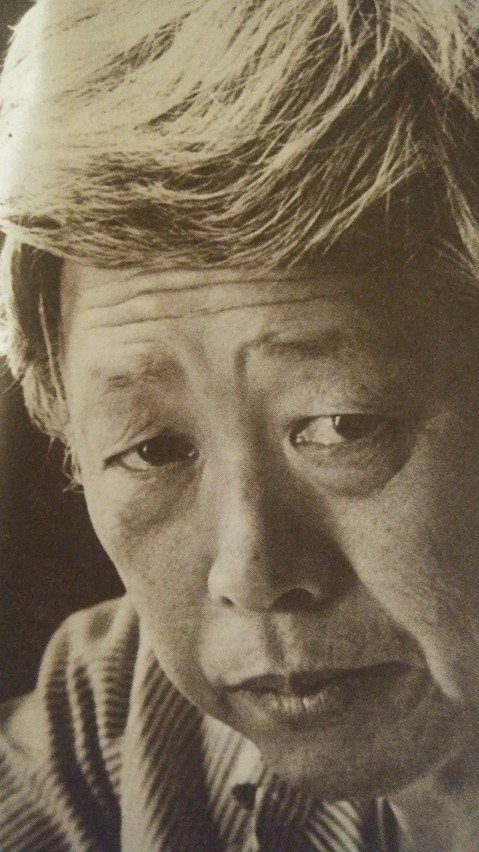

생전 윤형근 작가의 모습.

|

윤형근은 서울대 미대 재학 당시 미군정이 강행한 ‘국립 서울대 설립안’(일명 국대안) 반대 운동에 참여한다. 한국전쟁 때 서울에서 북한군에 부역했다는 죄목으로 1956년 형무소에서 6달간 복역했다. 1973년 숙명여고 미술교사 재직 당시엔 당시 이후락 중앙정보부장이 뒤를 봐준 부정입학생의 비리를 학교 쪽에 고발했다가 반공법 위반으로 당국에 잡혀들어가 고문을 받고 감금되기도 했다. 그뒤 계속 치안당국에 동향을 신고하고 감시를 받는 핍박 속에서 73년 이후 채색 그림은 사라지고 검은색면들이 화폭을 채우는 단색조의 그림들이 등장해 말년까지 이어지게 된다. 천장 높은 3~4전시장에 비스듬한 가벽을 치고 내걸린 <청다색> <다색> 연작들은 이런 내면적 변화와 화풍의 변천 과정을 증언한다. 특히 80년 광주항쟁 당시 울분을 느껴 그렸다고 전해지는 <다색> 연작들은 그린 연도와 달까지 표시하고 있다. 피 흘리듯 먹물을 흩뿌리며 쓰러지는 기둥의 자취가 강렬하다. 작가의 붓끝을 움직였을 격렬한 감정의 진폭을 짐작하게 한다. 그뒤 작가의 작품들은 검은 기둥의 대비를 넘어 화면을 모두 채우며 겹겹이 쌓아올린 색층의 무덤 속 같은 깊이감을 강조하고 있다. 마치 먹으로 수묵그림을 그리듯, 기름을 섞은 유화물감의 농도를 조절해 번짐과 퍼짐, 단단한 존재감의 효과를 발산한다. 생전 자기 작품에 대해 “잔소릴 싹 뺀 외마디 소리를 지른다”고 자신의 일기에서 규정했듯, 그의 말년작들은 흙처럼 푸근하면서도 자연스럽지만, 형상으로 부여잡기 어려운 한국적 현대미술의 고갱이를 드러내는 경지에 이르렀다.

|

|

8전시실에 재현된 작가 작업실 공간. ‘아버지’라고 불렀던 장인 김환기의 그림과 평소 아끼며 수집했던 옛가구, 도자기가 보인다. 벽면엔 말년 친구가 된 미니멀 거장 도널드 저드의 선반모양 조형물도 붙어있다.

|

새롭게 발굴한 작가 자료와 그림 콘텐츠의 역사적 의미에도 불구하고, 전시 얼개와 동선은 계속 미술판의 논란거리가 될 듯하다. 이번 회고전의 가장 도드라진 미덕인 김환기와의 영향 관계를 보여주는 소품들을 부각시켜 전시벽에 내걸지 못하고, 누인 모양새의 진열장 아카이브로 축약한 것은 납득되지 않는 배치다. 본 전시장도 구멍 뚫린 사선형 가벽과 천장 높은 백색공간의 단면만 시야에 주로 들어와 전시의 핵심인 1980~2000년대 연작들의 존재감은 미미해 보인다. 작품들이 놓인 3, 4전시장에서 2개층이나 올라간 8전시실에 생전 서교동 작업실 공간을 재현하는 바람에 후반부 전시동선이 끊긴 것도 맹점이다. 일반 관객들은 말미의 작업실 공간을 보지않고 1층 현관으로 나가버리기 일쑤다. 현장을 본 한 미술평론가는 “윤형근 대작들은 작품마다 충분한 가시 거리를 두고 집중해서 봐야 하는데, 이런 감상의 맥락이나 관객 동선을 고려하지 않은 채 좁은 공간에 작품들을 대폭 간추려 모아놨고, 다락방처럼 따로 떼어놓은 작업실 공간도 보기 민망했다. 미술관이 왜 공간구성 등에서 전시 기획의 상식을 간과했는지 궁금하다”고 지적했다. 12월 16일까지. 02)3701-9500. 글·사진 노형석 기자

nuge@hani.co.kr, 사진 국립현대미술관 제공

광고

기사공유하기