등록 : 2017.07.02 11:37

수정 : 2017.07.02 15:38

|

|

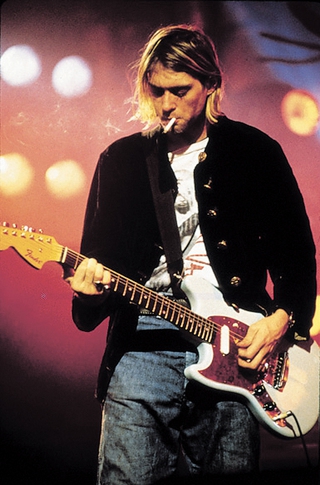

<한겨레> 자료사진

|

[이재익의 아재음악 열전]

|

|

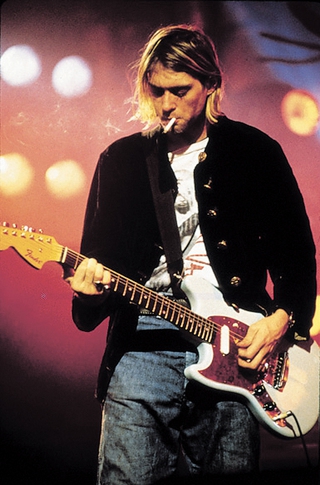

<한겨레> 자료사진

|

1992년 봄. 막 고등학교 2학년이 되었던 무렵으로 기억한다. 슬슬 공부를 멀리하면서 매일같이 학교 앞 단골 레코드 가게에 들르던 시절이었다.

“들어봐. 진짜 끝내주더라.”

강수지를 닮은 외모로 압구정 고등학교 남학생들의 마음을 설레게 했던 레코드 가게 점원 누나가 적극적으로 권해준 음반이 바로 너바나의 <네버마인드>(Nevermind)였다.

듣는 순간, 고개를 갸웃했다. 어? 이건 뭐지? 록음악이긴 한데…. 그 전까지의 록음악과는 분명히 달랐다. 짱짱한 기타 리프도, 고음의 보컬도, 화려한 솔로 연주도 없었다. 그냥 야생의 열정과 분노가 들끓는 음악이었다.

그때까지만 해도 나는 몰랐다. 아무도 몰랐다. 그 음반이 향후 10년 이상 전세계 록 신을 지배하는 바이블이 될 줄은. 그리고 커트 코베인이 그렇게 짧은 생을 마치고 가버릴 줄은.

너바나의 역사는 1987년으로 거슬러 올라간다. 보컬 겸 기타를 맡은 커트 코베인을 중심으로 결성된 삼인조 록밴드는 1989년에 데뷔 음반 <블리치>(Bleach)를 발매하고, 2년 뒤 <네버마인드>를 내놓았다. 앞서 말한 것처럼 기존의 어떤 밴드도 한 적 없는 음악의 탄생이었다. 굳이 원류를 찾자면 70년대 펑크 록의 정신과 블랙 사바스의 암울하고 무거운 리프, 그리고 사이키델릭 록에서 영향 받은 노이즈가 결합했달까. 아니다. 이 정도 되면 오리지널이라는 딱지를 붙여야 한다.

겨우 20대 초반의 젊은이들 셋이 불러일으킨 현상은 일종의 전염이었다. 백신이 없는 신종 바이러스. 너바나의 음악은 이전까지 록 신을 점령하고 있던 헤비메탈의 공룡들을 단박에 죽여버렸다. 머틀리 크루, 스키드 로, 건스 앤 로지스, 신데렐라, 워런트, 익스트림, 포이즌…, 나의 우상들이 전부 다 쓰러지고 ‘얼터너티브’로 통칭되는 새로운 음악 흐름이 탄생했다.

너바나는 얼터너티브 록의 수장으로 추앙받으며 단숨에 세계에서 가장 유명한 록밴드가 되었다. <네버마인드> 음반은 무려 2000만장이 넘게 팔렸고 그들의 공연은 모조리 매진이었다. 부와 명예를 동시에 거머쥔 커트 코베인은 미녀 로커 코트니 러브와 결혼해서 딸을 출산했다. 1993년에 세 번째 앨범인 <인 유터로>(In Utero)를 발매할 때까지만 해도 완벽했다. 커트 코베인은 전세계 젊은이들을 팬으로 거느린 밴드의 리더였으며 섹시한 아내와 예쁜 딸을 둔 가장이었다. 그러나 바로 성공과 안정이라는 지점에 존재론적인 모순이 있었다.

커트 코베인은 반항적인 영혼의 소유자였다. 그는 기성세대와 사회의 질서에 거부하는 태도를 존재의 근거로 삼았다. 그가 만들어내는 노래 역시 마찬가지였다. 그런데 아이러니하게도 그가 조롱하고 부정한 현실세계가 그를 우상으로 섬기기 시작한 것이다. 성공하면 성공할수록 존재론적인 괴리가 커져간 셈.

가짜 반항아였다면 상관없었겠지만, 진정한 반항아였던 그는 성공의 매 순간을 즐기지 못하고 괴로워했다. 기행이 늘어갔다. 술과 마약에 빠지고 공연장에서는 기타를 부수기 일쑤. 방송국 카메라에 침을 뱉기도 했다. 메인스트림을 향한 거부의 몸짓이었음에도 대중은 그런 모습에 오히려 더 열광했다. 결국 1994년 4월, 그는 치사량의 3배에 가까운 헤로인을 몸에 담은 채 자신에게 엽총을 쏴 목숨을 끊었다.

커트 코베인의 죽음이 알려진 날이 바로 어제처럼 생생하다. 나는 친구들과 함께 강남역의 한 술집으로 향했다. 록음악을 틀어주던 술집에서는 밤새 너바나의 음악이 흘러나왔고, 스무 살의 우리는 정신을 잃을 때까지 술을 마셨다. 울었다. 우리뿐이 아니었다. 지금은 모두 40대가 되었을 또래 젊은이들이 눈물과 절규로 커트 코베인을 떠나보내던 현장을 잊을 수 없다. 죽기 전까지 커트 코베인이 상징하는 정서는 반항이었으나 너무나도 비극적인 죽음으로 그의 이미지엔 음울함이 깃들어버렸다.

나이와 어울리는 옷이 있는 것처럼 나이와 어울리는 정서도 있을까? 동감하진 않으나 많이들 그렇게 생각한다. ‘반항’과 ‘음울’이라는 정서는 40대와는 썩 어울리진 않는 것 같다. 두 단어는 사춘기라든가, 질풍노도의 시기, 치기 어린 20대 등등의 표현과 잘 어울린다. 그러나 세상의 질서에 길들어지고 가정과 직장의 굴레에 손발이 묶인 우리 아재들도 문득 느끼곤 한다. 내가 속한 세계에서 탈출하고픈 마음, 내가 만든 모든 것들을 무너뜨리고 싶은 위험한 충동을. 나는 그럴 때마다 커트 코베인의 얼굴이 떠오른다. 인간에게 불을 선물해준 프로메테우스처럼, 그는 반항과 음울함의 불꽃을 선물해준 사람이니까.

오늘 밤 너바나의 노래를 들으며 다시 불꽃을 지펴볼까? 과음이 제격이겠지?

광고

기사공유하기