|

|

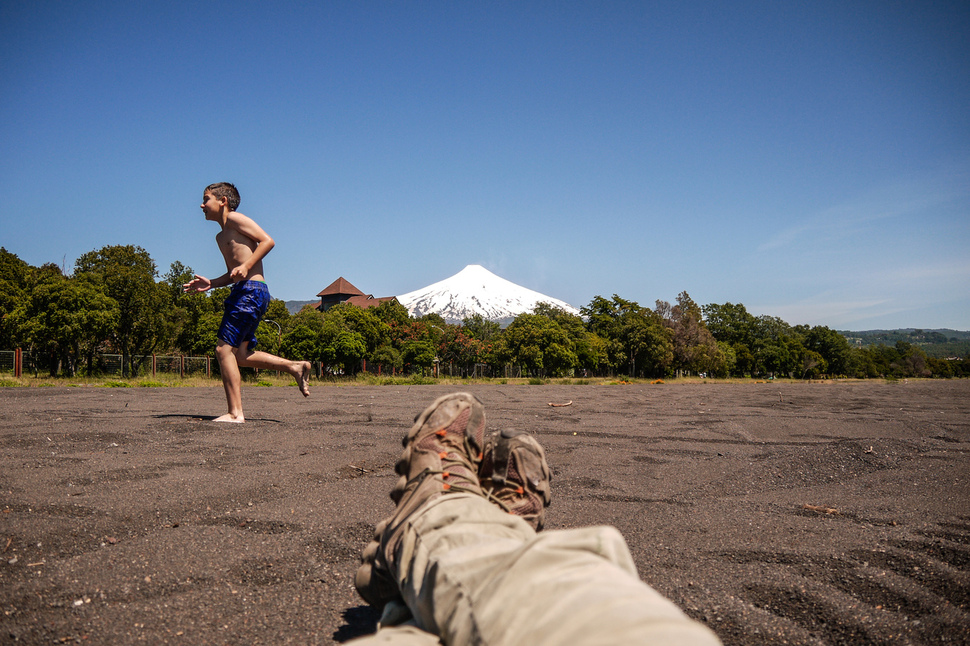

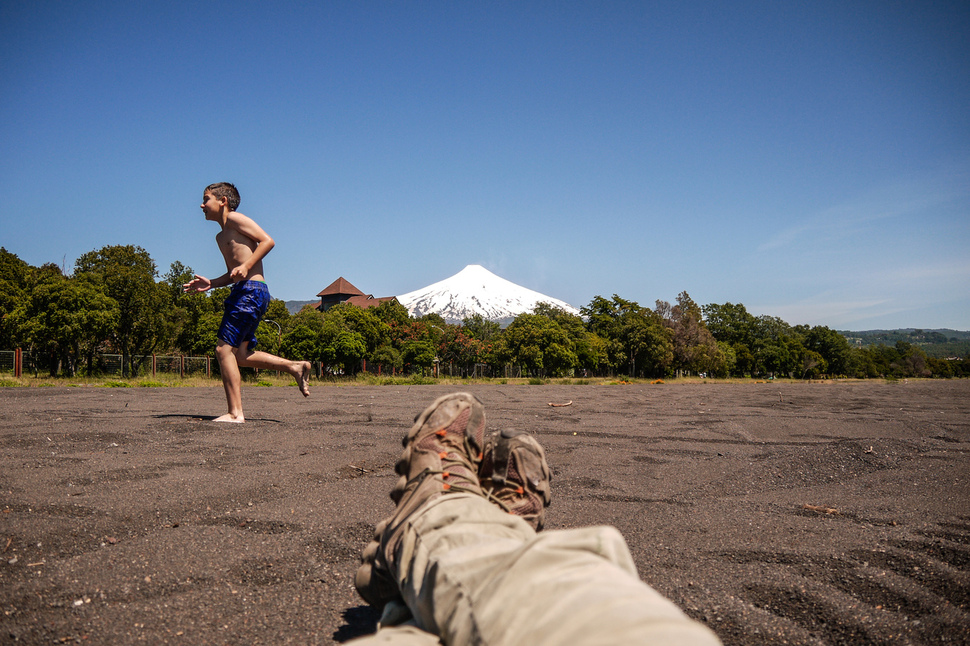

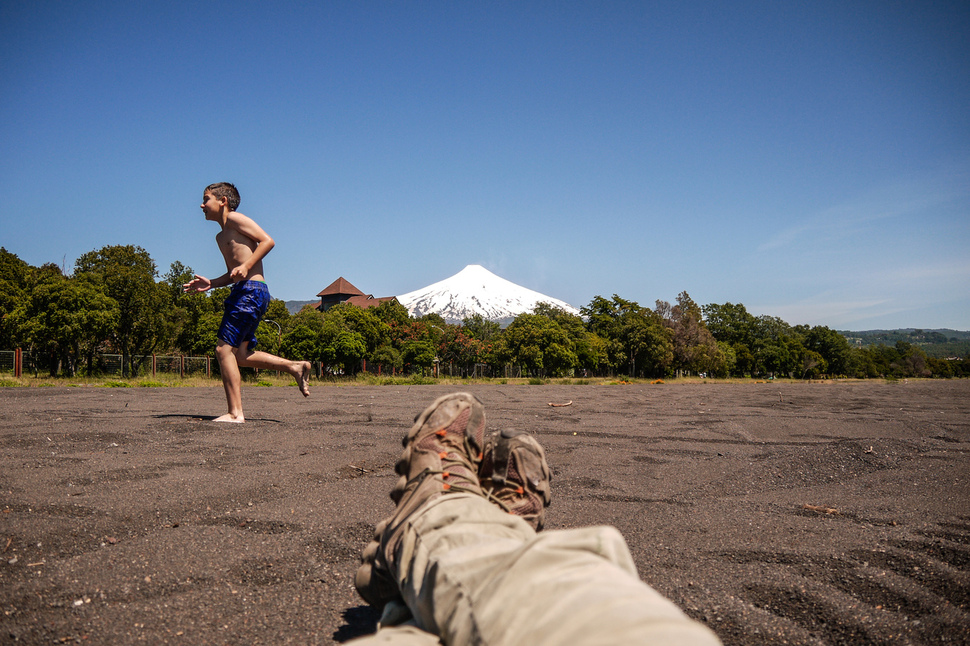

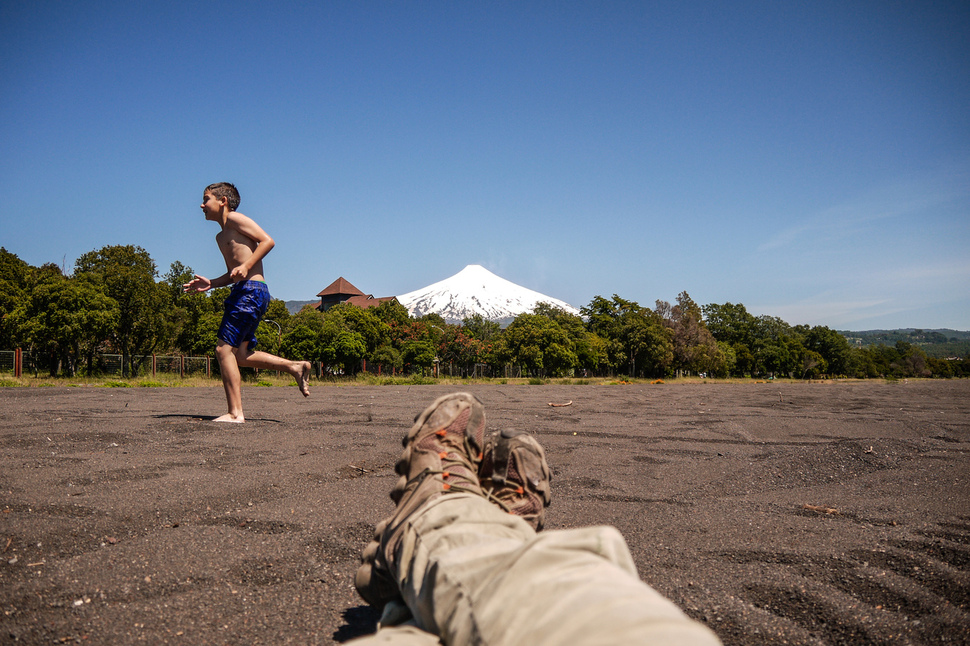

비야리카 호숫가에서 바라본 비야리카 화산.

|

[ESC] 노동효의 중남미 아미스타드

칠레 화산마을 푸콘에서 만난 거리의 예술가들

|

|

비야리카 호숫가에서 바라본 비야리카 화산.

|

안데스에선 여전히 화산이 왕성하게 활동 중이야. 비야리카 화산도 그런 활화산 중 하나지. 칠레에서 아이들에게 산을 그리라고 하면 대부분 원뿔형 설산을 그리는데, 그게 비야리카 화산이야. 마지막으로 비야리카 화산이 분출한 건 2016년. 나는 해산물 풍부한 발디비아에서 오징어, 연어, 홍합을 실컷 먹은 뒤 화산광들이 모여드는 마을이자, 칠레인이 즐겨 찾는 휴양지 푸콘으로 향했어.

터미널 인근 숙소를 잡고 마을을 둘러보기로 했지. 해발 2860미터, 눈을 덮어쓴 비야리카 화산 외에는 이렇다 할 볼거리가 없는 곳인 줄 알았어. 근데 웬걸! 풍화작용을 거치며 화산석이 검은 모래알로 변한 호숫가, 비야리카 호수 뒤로 이어지는 숲과 오솔길. 별 기대 없이 왔는데 너무나 아름다웠어. 산티아고로 곧장 올라가지 않고 푸콘에 오길 정말 잘했구나!

호숫가를 둘러본 뒤 중심가로 들어섰어. 예쁘게 단장한 식당과 기념품 가게들, 트레킹·승마·카약·래프팅 다양한 액티비티를 제공하는 여행사가 오이긴스 거리를 따라 줄지어 늘어서 있었지. 걷다가 거리에 좌판을 깔고 공예품을 파는 패거리를 만났어. 한국인을 비롯해 북미나 유럽 출신 관광객이 중남미를 여행하는 동안 가장 경계하는 부류. 낮부터 술 냄새가 폴폴. 대마초 냄새가 솔솔. 같은 스페인어도 이들이 하면 “손님, 한번 보실래요?”를 “이봐, 하나 사 가!”로 알아듣는 식이었지. 그렇지만 난 알고 있어. 이들이야말로 가장 선량한 사람이란 걸.

|

|

매듭공예를 하는 크리스티앙과 기타를 치는 엘레나 커플.

|

|

|

오이긴스 거리에서 장신구를 직접 만들고 파는 로베르토.

|

먼저 인사를 건넸어. “안녕!” “넌 어디서 왔니?” “한국에서.” “북쪽이니, 남쪽이니?” “그냥 한국이야! 북한도 남한도 아닌.” “하하하, 넌 좀 웃긴 녀석이구나!” 통성명을 하고 좌판 위에 그들이 늘어놓은 물건들을 구경했어. 알바로는 금속공예품을, 로베르토는 가죽공예품을, 후아니토는 보석공예품을, 크리스티앙은 매듭공예품을 팔고 있었지. 그러고 보니 내 손목시계의 가죽밴드가 너덜너덜해진 지 오래구나. “매듭으로 손목시계 밴드도 만들 수 있니?” “그럼, 어디 봐… 30분 정도 기다려줄 수 있어?” “응, 얼마면 되겠니?” “팔찌보다 실이 많이 들어가니까 5천페소(9천원)는 받아야 해.” “잘 만들 수 있겠니? 매듭으로 밴드도 만들고 끝은 시계랑 연결해야 돼.” “일단 실을 골라 봐. 어느 색으로 만들고 싶은데?” “빨강, 노랑, 초록, 세 가지 색깔을 섞어서 만들어줄래?”

매듭 시곗줄을 만들어달랬더니

맥주 한 캔을 공짜로 주는 친구들

악기와 공예품, 그림 가득한 집엔

넘쳐나는 고기와 술과 노래와 사랑

나는 자메이카 국기를 떠올리며 레게풍 시곗줄을 주문했어. 크리스티앙은 매듭을 꼬고, 엘레나는 남친의 작업을 옆에서 돕고, 나는 건설 현장에서 크레인 기사로 일하기도 한다는 후아니토, 로베르토, 알바로랑 얘기를 나누며 매듭 작업이 끝날 때까지 기다리기로 했어. 크리스티앙이 물었어. “로! 맥주 한잔 마실래?”

그의 여친 엘레나가 여섯개들이 맥주 팩에서 캔 하나를 꺼내 내게 건넸어. 근데 상황이 좀 이상했어. 매듭공예를 9천원에 팔면서 맥주 한 캔을 공짜로 주다니! “이 맥주 내가 마셔도 되니?” 엘레나에게 물었는데 로베르토가 끼어들었어. “받아, 우린 페니잖아!” 페니, 나의 스페인어가 걸음마 수준이긴 하지만 처음 듣는 단어였어. “페니가 뭐니?” “마푸체 말인데, 형제란 뜻이야.” “마푸체는 또 뭐야?” 곁에서 맥주 캔을 기울이던 알바로가 대답했어. “마푸(Mapu)는 땅, 체(Che)는 사람. 마푸체는 ‘땅의 사람들’이야. 마푸체는 단지 칠레에서 살아온 원주민을 가리키는 말이 아니야. 이 별에 사는 인류를 일컫는 말이고, 모든 마푸체는 피를 나눈 형제지.”

알바로는 설명을 잘해주는가 싶더니, 너스레를 떨기 시작했어. “그렇지만 난 얘들과 형제가 아냐. 난 보스고, 얘들은 내 부하들이니까. 얘들은 이 물건들을 팔아서 내게 돈을 갖다 바치고, 난 그 돈으로 술을 마시지, 푸하하하.” 아닌 게 아니라 알바로는 뱃사람 모자에 레게머리까지 길게 땋아놓은 꼴이 <캐리비안의 해적>의 선장 잭 스패로를 닮아 있었어.

“알바로, 넌 고향이 푸콘이니?”

“난 바닷가에서 태어났어. 여기저기 떠돌다가 푸콘까지 왔지. 경치도 좋고, 사람도 좋고. 그래서 10년째 여기서 머물고 있어.”

“여행할 땐 공예품을 팔면서 다녔겠네?”

“아니, 그땐 주로 길거리 연주를 했어.”

“호오, 음악도 해?”

“기타도 치고, 작사·작곡도 하고.”

“기회가 되면 네가 연주하는 걸 보고 싶구나.”

“그래? 그럼 오늘 우리 집에서 같이 저녁식사를 하자!”

저녁 7시가 넘은 터라 하늘이 어두워지고 있었고, 30분이면 끝난다던 크리스티앙의 말과 달리 매듭 작업은 끝날 기미가 보이지 않았어. 알바로의 집에서 모이기로 하고 각자 흩어졌지. 난 로베르토의 좌판 하나를 들고 그를 따라나섰어. 걸어서 5분 거리, 그의 방 안엔 조상들이 쓰던 마푸체 악기와 공예품으로 가득했지. 짐을 내려놓고 알바로의 집으로 갔어.

|

|

푸콘 중심가에 있는 알바로의 집.

|

알바로의 집은 참 독특했어. 금속공예 작업대, 널브러진 기타, 전자피아노, 나무둥치를 잘라서 만든 식탁이 있는 작업실. <샤이닝>, <트레인스포팅>, <시계태엽 오렌지>, 비틀스, 너바나 등 자신이 좋아하는 영화, 뮤지션 사진, 모딜리아니의 그림이 있는 벽. 낡은 스토브와 다양한 공예품이 놓여 있는 거실 겸 부엌. 정돈되지 않은 듯 보이지만 나름의 질서에 따라 정돈된 혼돈. 나는 집을 둘러보다가 침대 하나 덩그러니 놓여 있는 방을 발견했지.

“알바로, 이 방은 누가 쓰니?”

“월세 놓았는데 사람이 아직 안 들어왔어.”

“내가 이 방을 빌려 쓰면 안 될까?”

“좋아! 며칠간 머물 거야? 하룻밤에 8천페소 내면 돼.”

“닷새를 지낼 텐데, 3만5천페소에 해줄래?”

“그렇게 해. 언제 들어올 거니?”

“오늘은 이미 방을 잡아놓았으니, 내일 들어올게!”

로베르토가 장을 보러 간 사이 난 크레인 운전기사라는 후아니토의 여러 가지 궁금증에 답하기 바빴어. 한국에서 크레인 운전기사로 일하면 얼마를 벌 수 있느냐, 일당이 얼마냐 등등. 기타를 치다가 우리 대화를 엿들은 알바로가 소리쳤어. “노, 노, 노! 형제, 비즈니스 얘긴 여기서 하지 말아줘. 인류와 사랑과 예술과 우정에 대해서만 나누자.”

크리스티앙이 마침내 시곗줄을 완성했어. 그건 정말 아름다운 작품이었어. 덕분에 난 세상에 하나뿐인 시계를 갖게 되었지. 크리스티앙에게 1만페소를 내밀었어. “음, 잔돈을 동전으로 줘도 되겠니?” “잔돈은 필요 없어. 시간이 두 배 걸렸잖아. 그러니 넌 두 배를 받아야 해.”

|

|

크리스티앙이 만들어 준 손목시계 매듭줄.

|

로베르토가 돌아왔어. 버섯, 고기, 채소, 맥주를 사들고. 저녁식사를 만들며 술을 마시기 시작해서 쉴 새 없이 떠들고 웃던 밤. 2천페소(3600원)씩 갹출해 차린 음식이었지만 성대하고 풍성한 만찬이었어. 술, 음악, 연기, 웃음으로 가득했으니까. 밤 깊을수록 알바로 집은 더 많은 사람으로 붐비기 시작했어. 거리에서 색소폰 부는 친구, 핸드드럼 두드리는 친구, 공예품 만드는 친구들이 일과를 마치고 알바로의 집으로 모여들었어. 퇴근길에 산 식재료를 갖고 와 부엌에서 요리하고 먹고 노래하며 저녁을 보냈어. 그래, 알바로는 보스가 아니라 푸콘의 음악인, 예술인이 저녁을 보내는 사랑방 주인이었던 거야.

|

|

공예작업실 겸 합주실에서 기타를 치는 알바로.

|

|

|

‘사랑방’인 알바로의 집에 모인 친구들.

|

알바로의 사랑방에서 나온 건 밤 12시가 넘은 후. “나중에 봐!” 아침에 짐을 옮기기로 하고 나는 집을 나섰어. 삐걱, 대문을 열자 맞은편으로 산이 보였지. 비야리카 화산 위를 지나는 구름장은 분화구 빛을 받아 빨갛게 물들어 있었어. 그건 마치 ‘땅의 심장’처럼 보였지. 문득 알바로 집에서 누군가가 외친 말이 떠올랐어.

“세상엔 딱 두 종류의 사람이 있어. 창부와 창부가 아닌 사람. 몸 파는 걸 얘기하는 게 아냐. 내가 공예품을 팔아 돈을 벌듯이 모두 무언가를 팔며 살아가지. 그러나 시간, 자연, 진리, 사랑, 그 무엇이든 제 심장이 가장 소중하다고 여기는 걸 파는 사람이 있다면, 그는 자본주의의 창부야.”

숙소로 가는 동안 바람이 가로수를 흔들어댔어. 나뭇잎이 제 살 비비는 소릴 냈지. 우스스스. 난 돌아서서 비야리카 화산을 올려다보았어. 마그마를 심장에 품은 화산이 내게 물었지. 네 심장이 가장 소중하게 여기는 것은 무엇이냐고.

글·사진 노동효 여행작가

광고

기사공유하기