[토요판] 한동원의 영화감별사

<서치>

|

|

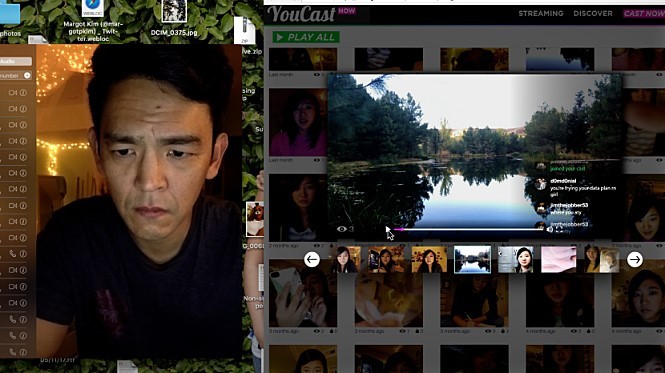

<서치>(2018)는 아빠가 부재중 전화 세 통을 남기고 사라진 딸을 찾는 얘기다. 그가 딸의 흔적을 추적하는 곳은 페이스북과 유튜브, 구글 등이다. 소니픽처스코리아 제공

|

16㎜ 카메라가 가짜(fake) 다큐멘터리 영화를, 캠코더가 파운드 푸티지(found footage) 영화를, 액션캠이 에프피에스(FPS·First-Person Shooter) 게임형 1인칭 액션영화를 부른 것을 생각하면, 웹캠과 폰카가 그만의 영화를 여태껏 불러내지 않았던 것이 오히려 희한하다.

처음부터 끝까지 순전히 노트북/휴대전화/티브이(TV)/폐회로티브이(CCTV) 등의 미디어 기기 인터페이스 화면으로만 만들어진 장편영화 <서치>의 등장은, 그럼에도 불구하고 희한하다. 하긴 그렇다. 다른 누군가가 조작하는 노트북이나 휴대전화 화면을 거의 두 시간 가까이 바라볼 관객이 있을 것이라고 생각하는 것만큼 희한한 것이 또 어디 있겠는가. 더구나 이런 설정에서는 카메라의 위치·앵글·움직임·초점, 조명 같은 기본적인 영화어법을 사용할 여지는 거의 없다. 배우들의 모습은 거의 모두 웹캠이나 폰카가 찍은 동영상을 통해 보이고, 그 최대 사이즈는 기기의 스크린 사이즈다.

미디어 기기 화면만

이런 제약은 주인공을 영화 내내 공중전화 부스에 가둬둔 <폰부스>나, 핸드폰과 라이터 하나만 주고 관짝에 넣은 뒤 파묻었던 <베리드>만큼이나 극단적으로 보인다. 하지만 아시다시피 <서치>가 스스로를 가둬둔 인터넷의 세계는 공중전화 부스나 관짝보다는 다행히도 훨씬 넓다. 그것은 어쩌면 세계 그 자체이므로.

16살 딸을 둔 주인공 데이비드 킴(존 조)이 세 통의 부재중 전화만 남기고 어느 날 갑자기 사라져버린 딸을 찾기 위해서 가장 먼저 탐색하는 곳은 학교도, 번화가도, 들판도 아닌, 아빠로서는 한 번도 본 적 없는 딸의 발자국과 지문이 잔뜩 남아 있는 바로 그 세계다. 이것은 일단 어렵지 않게 납득할 수 있다. 이 영화의 기본 아이디어를 제시했던 제작자 티무르 베크맘베토프(그는 이전에도 <하드코어 헨리>라는 에프피에스형 1인칭 액션영화를 제작했다)가 짚어냈듯, 그러한 주인공의 선택은 지금 우리의 삶을 그대로 반영하고 있기 때문이다.

사실 관객으로서 가장 두려운 것은 시각적인 폐쇄감일 것이다. <폰부스>나 <베리드>만큼은 아니지만, 각종 기기의 스크린에 갇히는 것 또한 알프스 초원을 스치는 바람 같은 경험은 아닐 것이기 때문이다.

<서치>의 카메라, 즉 스크린을 담아내는 스크린 밖의 카메라가 기본적으로 취하고 있는 주요 움직임은 줌인/줌아웃이다. 카메라는 줌인/줌아웃을 통해서 스크린 가득 떠 있는 애플리케이션 창들과 섬네일들을 나름의 맥락을 가진 언어로 바꾼다. 그러니까 예를 들면, 오래전 죽은 아내가 남긴 상실감은 그녀의 계정에 로그인한 뒤 뜨는 ‘6천 며칠 동안 바이러스 검사를 받지 않았음’이라는 메시지로, 딸의 실종을 맞닥뜨린 아버지의 불안은 경찰의 실종신고 웹페이지의 한구석에 떠 있는 ‘수사 중인 사건 : 54%, 해결된 사건 : 46%’라는 화면으로 대변된다. 많은 로맨틱 코미디(대표적으로 <사랑할 때 버려야 할 아까운 것들> 같은)에서 흔히 양념처럼 사용돼온 문자메시지 타이핑, 즉 메시지의 끝에 찍은 느낌표를 마침표로 바꾸고, 그 메시지를 다시 지우는 식의 감정 표현은 <서치>에서는 아주 기본적이고 일반적인 감정 표현이다.

그리고 그것은 배우의 표정만큼이나 쉽게 이해된다. 그러니까 <서치>에서는 배우들의 연기만큼이나 커서, 포인터, (키보드로 입력되는) 타이프의 연기의 비중도 큰데, 그것들이 전달하는 감정은 인간 배우들이 표정, 음성, 동작 등으로 전달하는 그것과 크게 다르지 않다. 그러니까 좀 과감하게 말하자면 이 영화는 반쯤은 컴퓨터/핸드폰 인터페이스로 만든 애니메이션이라고도 할 수 있겠는데, 이는 지금껏 많은 영화에서 무척 소극적으로 다루거나 아예 없는 듯 다루지 않아왔던, 하지만 현실 속 우리가 매일매일 경험하는 감정 표현이다.

그렇지만 영화는 101분 내내 피시

화면만 고집하지는 않는다. 그러니까 영화는

피시 화면이 갑갑하게 느껴질 때쯤 이전까지의 정적인 화면과 뚜렷하게 대비되는 야외 핸드헬드 촬영, 즉 실시간 핸드폰 영상통화 화면을 내놓고, 그 화면을 또다시 (이 영화로서는 상당한 스펙터클인) 뉴스 화면으로 넘기는 식으로 미디어를 계속 바꿔나간다.

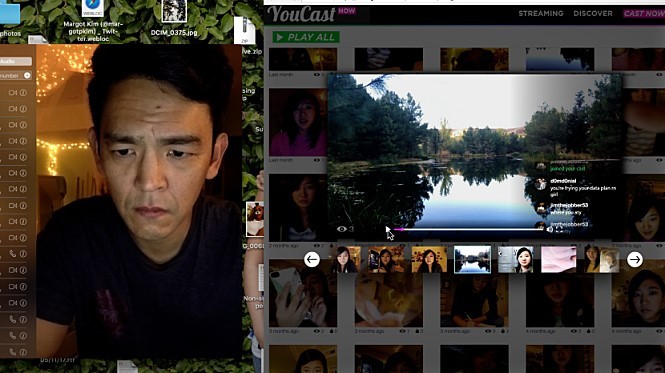

이런 미디어의 변화(피시→모바일폰→

티브이→…)와 주인공이 사용하는 앱의 변화(웹캠/통화 앱→페이스북→사진 업로드 앱→개인방송 업로드 앱→유튜브→…)는 이야기 전개의 변화와 그대로 조응하는데, 딸 잃은 아버지의 외로움 및 고립감과 일치되던

피시 화면은 사건이 사회 전체의 핫이슈가 되면서 단순화와 난폭함이 지배하는

티브이 화면으로 대체된다. 덕분에 영화는 ‘다음에는 어떤 미디어/앱/서비스가 영화의 바통을 이어받을 것인가’ 하는 궁금증을 자연스럽게 만들어내는데, 이는 영화의 줄거리를 이루는 딸 실종 미스터리 못지않게 흥미로운 퍼즐로 기능한다.

퍼즐. 맞다. 이 영화는 커서/포인터/타이프의 애니메이션이기도 하면서, 동시에 문자메시지/채팅 아이디/사진/동영상/접속기록 같은 퍼즐 조각이 흐트러져 있는 퍼즐이기도 하다. 주인공이 갑자기 뭔가를 생각해내고, 포인터를 움직이고, 윈도를 띄우고, 계정에 접속하고 등등의 행동을 할 때, 또 그러다가 막다른 골목에 막혀 멈춰서 버렸을 때, 우리는 주인공의 손에 반드시 쥐여지고야 말 퍼즐 조각(그것 없이 이 영화는 단 한 발도 앞으로 나아가지 못한다)이 무엇이 될지를 궁금해하게 된다. 그리고 그것이 <서치>를 추진하는 가장 핵심적인 연료다.

노트북·핸드폰·티브이·CCTV 등

미디어 기기 화면으로만 구성

커서·포인터 등 감정 전달하며

이야기 전개 따라 미디어 변화

부재중 전화 남기고 사라진 딸

SNS 검색으로 추적하는 아빠

‘아이디어 영화’에선 보기 드문

인간적인 온기도 담겨 있어

갖가지 복선과 밑밥과 실마리와 속임수와 사각지대가 흩어져 있는 그 연료를 압축하고 점화해서 폭발시키는 점화플러그는 다름 아닌 구글이다. 구글은 주인공 데이비드와 이 실종사건의 담당형사 로즈메리(데브라 메싱)만큼이나 중요한 역할을 담당하고 있는 핵심 캐릭터인데, 우리는 이 영화가 곳곳에 뿌려놓은 빵조각을 따라가느라 이 구글이라는 캐릭터가 거의 전지전능에 가까운 힘을 가지고 있다는 것을 눈치채지 못하기 쉽다. 웹/모바일에 대해 적당히 알고 적당히 모르는 평범한 아저씨인 주인공이, 거의 경찰을 능가하는 수사력을 발휘하는 것은 딸에 대한 사랑만큼이나 강력한(강력하다고 묘사되고 있는) 구글의 검색파워 덕분이다.

이렇게 디지털 포렌식이나 해커 같은 전문가가 아닌, 평범한 아저씨를 주인공으로 설정한 것은 관객의 감정이입이라는 면에서 이 영화가 취한 선택 중 가장 중요한 선택일 텐데, 이것은 실종사건이 대중들의 관심을 끌기 시작하면서 그에게 쏟아지는 갖가지 어이없는, 하지만 우리의 현실 어디에서나 흔히 볼 수 있는 공격들이 등장할 때 가장 큰 힘을 발휘한다.

그 공격은 악플러들뿐 아니라 미디어 그 자체에 의해서도 이루어지는바, 딸의 시신이 있을지도 모를 장소를 경찰이 검색하는 과정을

티브이 채널을 통해 그대로 생중계 한다든가 하는 미디어의 의도된 무신경은 이 영화가 은밀히 야유하고 있는 대상들 중 하나인데, 그러한 세상의 악다구니들은 결국 딸 잃은 아버지의 절망감과 뭉쳐져 그대로 주인공의 영혼을 잠식한다.

하여 주인공 데이비드가 추적 과정 도중 ‘범인’을 확신하고, 증거를 잡기 위해 집안 곳곳에 시시티브이를 설치한 다음 ‘범인’ 불러들이기 직전 녹화 파일명을 ‘증거’(PROOF)라고 입력하는 대목은, 세상 모두를 의심하지 않을 수 없는 아버지의 피폐한 심리상태를 가장 효과적으로 드러내준 대목이었다 할 것인데, 이 장면의 말미에 결국 드러나는 사연은 이 영화를 단지 기발한 아이디어와 잘 들어맞는 플롯, 그리고 그것을 떠받치는 냉소만으로 이뤄진 반짝 아이디어 무비에 머물지 않도록 해준다.

피시 화면 다음엔

그렇다. 이 영화에는 심지어는 인간적인 온기도 있다. 또한 제법 세련된 유머도 곳곳에 포진되어 있다.(그중 데이비드가 딸의 아이디로 1인 방송 계정에 접속한 뒤 벌어지는 일은 <서치>의 유머 중 하이라이트일 것이다.) 대단한 깊이를 가진 성찰 같은 건 아닐지라도, 그런 인간적 온기는 이런 ‘아이디어 영화’들에서는 흔히 만나기 어려운 것임은 틀림없다.

<폰부스>의 핵심 공간이었던 공중전화 박스처럼 이 영화의 핵심인 ‘

피시 화면’이라는 공간도 어쩌면 10년쯤 뒤에는 골동품 상점 한구석에 모셔질 그런 것인지도 모르겠다. 하지만 적어도 지금에만큼은, <서치>의 피시 화면은 우리 스스로도 따라갈 수 없을 만큼 빠른 속도로 변하고 있는 우리의 존재방식에 대해서 가볍게나마 생각하게 한다.

뭐, 모바일과 사회관계망서비스(SNS)의 공기를 마시며 성장한 세대는 어쩌면 이런 얘기에 대해 ‘뭐 이런 당연한 얘기를, 뭐 이렇게나 길게’라는 핀잔을 날릴지도 모르겠지만.

광고

기사공유하기