|

조선족이 모여 살던 중국 길림성 유하현 영풍촌 신발둔. 골목을 따라 늘어선 20채 집마다 조선족이 살았으나, 지금은 한국 등으로 모두 돈 벌러 떠났다.

이정아 기자 leej@hani.co.kr |

조선족 대이주 100년

조선족 대이주 100년

한·중·미·일 4개국 현장 보고 <1부> 뿌리 ② ‘손님’의 일생

광활한 중국 땅의 인구 통계로는 조선족 이주 규모를 종잡기 힘들다. 오직 추정이 가능한데, 중국 동북 3성(길림성·요령성·흑룡강성)의 조선족 190만여명 가운데 50만여명이 한국, 또다른 50만여명이 중국 연해·내륙 도시, 그리고 10만여명이 일본·미국 등에 이주한 것으로 알려져 있다. 길림성에서 만난 조선족들은 그 추정조차 믿지 않았다. “다 떠났어요. 등신이 아닌 다음에야 다 한국 갔지요.” 길림성 유하현 영풍촌 주민 김영옥(59)씨는 “조선족은 다 갔다”고 거듭 말했다.

길림성 영풍촌 작은 마을에 모여 살던 20가구 중 남은 곳은 1가구뿐. 그마저 한국 갔다 강제출국당한 50대 남자가 살고 있다.

중국 길림성 유하현 영풍촌의 조선족 집 마당엔 빨간 앵두가 열렸다. 빨간 앵두는 잡초 틈에서 저 혼자 자랐다. 사람 사는 집엔 앵두의 자리가 없다. 영풍촌 한족 집 마당엔 하얀 향채(고수) 꽃이 피었다. 한족은 텃밭의 작은 이랑마다 향채·팥·땅콩을 촘촘히 키운다. 한족이 사는 집에는 생의 활기가 있다.

주민 김영옥(59)씨는 주인 없는 앵두 열매를 따서 “먹어보라”고 권했다. 빈집의 옛 주인은 “한국 간다며 한족한테 돈 빌렸다가 도망간 조선족 부부”라고 김씨는 말했다. 호구(주민등록) 통계를 보면 245가구 1254명의 조선족이 영풍촌에 산다. 그 숫자에는 현실감이 없다. “실제 거주자는 20여가구 70여명 정도”라고 영풍촌 마을 서기 정문철(56)씨가 말했다.

영풍촌에는 4개의 ‘둔’(툰·작은 마을)이 있다. 그 가운데 하나인 신발둔 외곽에는 조선족이 따로 모여 살던 동네가 있다. 1960년대 ‘문화혁명’ 무렵 민족 고유의 습속은 금지됐다. 한족과 섞여 살기 싫었던 조선족은 작은 마을 구석에서 또다른 작은 마을을 이뤘다.

40여년이 지난 지금, 작은 골목을 돌아가며 오글오글 모여 있는 20가구 가운데 아무도 살지 않는 빈집은 4곳이다. 조선족이 떠난 집에 한족이 들어와 사는 가구는 15곳이다. 딱 한 집에 조선족이 살고 있다. 한국에서 불법체류하다 강제출국당한 50대 남자다. 그의 아내는 한국에서 가정부로 일하고 있다. 문화혁명조차 어쩌지 못했던 조선족 마을은 ‘한국 바람’에 휘말려 한족 마을이 됐다. (그래픽 참조)

빈농의 운명인 그들은 도시로 나가 날품을 팔거나 끊임없이 한국행을 시도한다. 돈벌어 와도 열 중 예닐곱은 망한다.

|

|

신발둔 주민 김영옥(59)씨가 조선족이 떠나버린 골목에 서 있다. 그의 남편과 딸도 한국에 가 있다.

|

집집마다 깃든 사연을 이웃 동네 사는 김영옥씨는 알고 있다. 50대 여성은 남편이 죽자 다른 조선족과 재혼하여 한국에 갔다. 한국에서 두번째 남편이 또 죽었고, 두 남편 사이에서 낳은 두 아들 모두 한국에서 일한다. 큰아들은 불법체류자다.

이웃집 50대 부부는 한국 건너간 딸의 초청을 받아 돈 벌러 갔다. 식당에서 일하는 30대 딸은 한국 국적을 얻은 조선족과 결혼했다 이혼했고, 다시 한국에 있는 조선족과 재혼했다. 건넛집 70대 부부는 생이별 중이다. 아내는 한국에서 일하고, 남편은 유하현 시내에 아파트를 얻어 조선족 학교에 다니는 손자·손녀를 돌보고 있다. 아들과 며느리는 한국에 나갔다.

“다른 거 없어. 모두 돈 벌러 떠났지.” 김영옥씨가 말했다. 밭농사를 짓던 한족과 달리 조선족은 논농사를 지었다. 논농사에는 집단노동이 필요하다. 조선족은 처음부터 모여 살았다. 가족, 농사, 마을, 민족 등이 이들의 최고 가치였다. 개혁·개방의 80년대와 한국 열풍의 90년대를 거치며, 조선족은 새로운 가치에 눈떴다. 도시로 나가 공장·식당·건설현장에서 일용노동을 시작했다. 각자 벌었으므로 집단거주는 필요 없었다. 조선족은 이제 제각각 떨어져 산다.

“한국 문이 열린 게 나쁜 건 아니지. 돈을 벌게 됐으니.” 김영옥씨가 말했다. “그런데 벌면 뭐하나. 간수를 못하는데.” 돈을 벌었다는 조선족은 있지만, 돈을 모은 조선족은 드물다고 김씨는 말했다. “이 마을에서 한국 간 사람 10명 중에 6명이 망했어. 집도 없이 떠돌이 신세야. 가족들은 사방천지에 산산이 헤어졌고.”

김씨의 남편과 두 딸도 한국에 있다. 59살 남편은 서울 변두리 월세방에서 딸·사위와 함께 지내며 떡가게에서 일한다. 김씨도 한국 식당에서 일한 적이 있는데, “하루 벌어 하루 살면서 긴장하여 지내는 게 싫어” 고향에 돌아왔다. “우리 아저씨도 돌아와서 같이 농사지으면 좋겠어.”

“많은 사람들이 집도 없고 가족도 흩어진 채 떠돌이신세가 됐어.” 그런데도 떠난 이들을 돌아오게 할 방법은 보이지 않는다.

|

|

조선족이 떠난 집에는 한족이 들어와 산다. 신발둔 한족 식구가 마당에 나와 담소를 나누고 있다.

|

영풍촌 서기 정문철씨는 한국에서 일하다 1998년 고향에 돌아왔다. 이듬해부터 촌 서기를 맡았다. 1994년 그는 2만5000위안(약 450만원)을 들여 한국에 갔다. 충북 청원 금속공장에서 선반작업을 했고, 나중에는 서울 광진구 피혁공장에서 원자재 관리 일을 맡았다. 월 110만~140만원을 벌었다. 모은 돈으로 유하현 시내에 집을 샀지만, 들어가 살지는 않는다. 영풍촌에서 농사를 짓고 있다.

“돈 벌어 아파트를 사도 그것으로 생활할 수는 없어요.” 정씨는 말했다. 중국에는 전·월세 생활자가 드물어 임대소득을 바라기 힘들다. 5년여 한국 생활이 그에게 남긴 것은 “고향에서 민족의 교육·문화를 지켜야 한다”는 신념이다. “그런데 떠난 이들을 돌아오게 할 방법이 마땅치 않아요.” 농촌에 주민등록을 둔 중국인은 가구당 3무(1무는 666㎡) 정도의 토지를 갖고 있다. 그 땅에서 나는 곡식을 내다팔면 1년에 3000위안(약 54만원)을 번다. 빈농의 운명을 거부하는 이들이 고향을 떠난다. 유하 조선족 소·중학교 운영위원이기도 한 정씨는 무너져 가는 것을 애타게 부여잡고 있다.

유하현에서 택시 운전을 하는 이광철(가명·38)씨는 그래도 한국에 다시 가고 싶다. 그의 일생은 한국을 빼놓고 설명할 수 없다. 22살이던 1994년 한국에 갔다. 플라스틱 주형 공장, 양말공장, 신문사 배달지국, 건설현장 등에서 일했다. 월 50만~150만원을 벌었다. 경기도 안산 건설현장에서 불법체류자 단속에 걸렸다. 함께 일하던 아내가 먼저 잡혔는데, “나도 데려가라”며 단속반의 승합차에 스스로 올라탔다. 아내만 중국으로 보낼 수는 없었다.

부부가 함께 벌어 모은 6000만원으로 2004년 중국 단둥에 옷가게를 냈으나 사기를 당해 허공에 날렸다. 유하현 시내에 식당을 차렸지만 부부가 운영하기에 벅차 접었다. 남은 돈으로 택시를 샀다. 월 2000~4000위안(약 36만~72만원)을 번다. “개방 이후 중국 물가가 비싸져서 월 2000위안이 생활비로 나가는데, 살기가 빡빡해요.” 김씨가 말했다. 불법체류 전력이 있는 김씨는 한국행 비자를 받으려 애쓰고 있다. “잠을 자도 한국 꿈을 꾸지요.”

조선족에게 한국 생활은 목돈 마련과 동의어다. “한국에 몇 년 있었어요?” 맞선 나간 조선족 여자가 남자한테 처음 묻는 질문이라고 김씨가 씁쓸히 웃으며 말했다. 중국에 돌아와도 일자리가 마땅치 않으니, 조선족은 끊임없이 한국행을 시도한다.

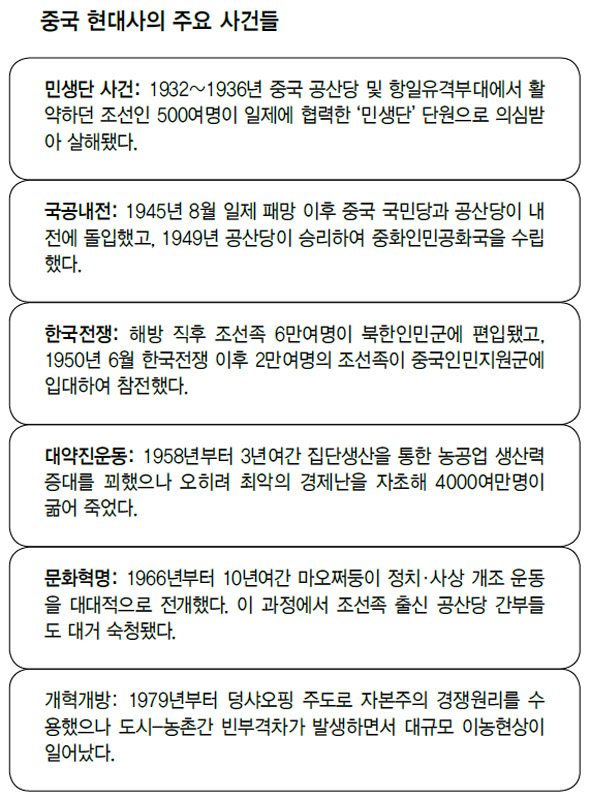

독립운동가의 후손인 박선석(67)씨는 쇠락하는 조선족 마을에 남아 여생을 보내고 있다. 그는 ‘국공내전’ 때 공산당에 가담해 싸우는 조선족 군인을 보았다. 한국전쟁 때 단둥다리 건너 진군하던 조선족 지원군을 보았다. ‘대약진 운동’ 때 옥수숫가루로 연명하던 옆집 할아버지가 굶어죽는 것을 보았고, 배고픔을 못이겨 압록강 건너 북한으로 들어가는 조선족 가족을 보았다. ‘문화혁명’ 때 조선인 항일운동가들이 숙청당하는 것을 보았으며, ‘개혁·개방’ 이후 한국으로 몰려가던 조선족 청장년들을 보았다.

농사짓는 틈틈이 박씨는 그가 보았던 것을 소설로 펴냈다. “한심한 세월에 대해 쓰는 거지.” 그는 조선족 문학계 최고 권위의 ‘장백산 문예상’, ‘김학철 문학상’ 등을 받았지만, 우쭐하는 마음보다 애통한 심정이 더 크다. “한국 덕을 많이 보긴 했지만, 한국 때문에 조선족 사회가 망한 것도 사실이야.” 조선족이 사라지는 땅에서 조선족 역사·문학·언어가 설 자리는 빈궁하다. “조선족은 하루살이가 됐어.” 그들을 하루살이로 만든 것은 한국이다. 유하/안수찬 기자

ahn@hani.co.kr

[관련기사]

▷ 어느 조선족 가족의 5대 ‘뿌리뽑혀 유배당한 역사’▷ 조선족 마을에 남아 있는 이들에게 듣는 ‘조선족 약전’

※ 3회 ‘잃어버린 청춘’에서 한국에 건너온 조선족 이야기가 이어집니다.

광고

조선족 대이주 100년

조선족 대이주 100년

기사공유하기