|

사내하청 해법은?

사내하청 해법은?

공공부문 비정규직 권장 철회

‘좋은 일자리’ 만들때 가산점을

사내하청은 경영권과 노동권이 정면으로 충돌하는 영역이다. 경영계는 기업이 경기변동 상황에서 경쟁력을 가지려면 고용의 유연성이 확보돼야 한다며, 정규직 해고가 어려운 상황에서 사내하청 활용은 어쩔 수 없는 선택이라고 말한다. 반면 노동계는 우리나라 노동시장은 이미 충분히 유연하다고 반박한다. 해마다 막대한 수익을 내는 대기업들이 노동시장의 양극화 등 부작용에는 아랑곳하지 않고 이윤을 극대화하기 위해 사내하청을 남발하고 있다는 게 노동계의 판단이다. 노동시장을 바라보는 시각부터 ‘평행선’을 달리고 있는 것이다.

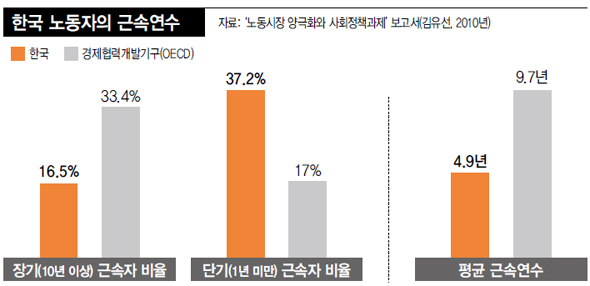

한국, 고용유연성 높은편 속해집단해고 OECD 30개국중 3위 ■ 우리나라 고용유연성 수준은? 각종 통계에 비춰볼 때 우리나라는 고용유연성이 높은 편에 속한다. 경제협력개발기구(OECD)가 5년마다 발표하는 ‘고용보호법제 지수’를 보면, 2008년 기준으로 한국의 고용유연성은 오이시디 회원국 30개국 가운데 13위로 나타났다. 노동자 개인 해고 부분은 19위로 경직돼 있지만, 집단해고는 3위를 차지해 유연성이 매우 높은 나라로 조사됐다. 경영상 위기로 인한 정리해고·희망퇴직·명예퇴직 등이 활발히 이뤄지고 있기 때문으로 보인다. 정부 통계로도 기업이 정해 놓은 평균 정년은 57살이지만, 실제로는 상당수 노동자들이 53살을 전후해 퇴직을 하고 있다. 근속연수도 다른 나라와 견줘 짧다. 한국노동사회연구소 김유선 소장이 지난해 발표한 ‘노동시장 양극화와 사회정책과제’ 보고서를 보면, 우리나라의 장기 근속자(10년 이상 근무) 비율은 16.5%로 오이시디 평균 33.4%의 절반가량밖에 안 된다. 반면 단기 근속자(1년 미만 근무) 비율은 37.2%로 오이시디 평균 17%의 갑절 이상이다. 평균 근속연수도 4.9년으로 오이시디 9.7년보다 훨씬 짧다.

|

한국노동연구원 은수미 연구위원은 “인건비 절감을 내세워 비정규직을 권장하는 공공부문의 지침을 없애고, ‘좋은 일자리’를 많이 만들어 내는 공기업에 점수를 더 주는 등 공공부문 평가기준을 새롭게 만들어야 한다”며 “공기업에서 고용친화적인 혁신을 강하게 추진하면, 최소 5년 안에 엄청난 변화를 이끌어낼 수 있을 것”이라고 말했다. 특히 정부는 조달 과정에서 민간기업과 거래를 하는 만큼, 공공부문의 친고용 정책은 민간기업에 직접적인 영향을 줄 수도 있다. 은수미 연구위원은 “정부 사업을 놓고 경쟁입찰을 진행할 때 ‘좋은 일자리’를 많이 만들어 낸 기업에 가산점을 주는 방식을 쓰면 된다”고 설명했다. 공공부문 비정규직 권장 철회

‘좋은 일자리’ 만들때 가산점을

|

원청의 사용자성 인정도 과제 사내하청 노동자들에 대한 차별 개선과 노동3권 보장도 필요하다. 기업이나 업종별로 차이는 있지만, 하청 노동자가 정규직과 같은 일을 하거나 더 힘든 일을 해도 임금 등 노동조건은 형편없이 낮다. 같은 ‘간접고용’인 파견노동자는 정규직과 차별을 할 수 없도록 법에 규정돼 있는데 사내하청은 제외돼 있으므로 차별시정 대상에 포함시키는 일이 무엇보다 시급하다고 노동계는 지적한다. 원청의 사용자성 인정도 풀어야 할 과제다. 손정순 한국비정규노동센터 연구위원은 “근로계약은 하청업체와 맺었더라도, 실질적인 영향력을 가진 원청이 하청 노동자의 사용자라는 것은 대법원 판례와 국제노동기구(ILO) 권고 등에 따라 이제 더 이상 피해갈 수 없는 상황”이라고 말했다. 원·하청이나 재벌그룹 공동 교섭을 통해 노사가 자율적으로 문제를 해결하자는 의견도 있다. 김철희 노무사는 “힘이 있는 원청과 약자인 하청이 함께 교섭을 하고 단체협약을 똑같이 적용하면, 법 개정을 하지 않더라도 사내하청의 차별과 노동3권 문제가 해결될 수 있다”고 말했다. <끝> 김소연 기자 dandy@hani.co.kr

기사공유하기