|

[한겨레 in] 탈북자의 아메리칸드림 ③ 탈북과 탈남

한국 왜 떠났냐고요? 교회 예배·식사조차도탈북자와 같이 안앉아 2002년 한국에 온 탈북자 박연자(가명·42)씨는 채소가게에서 일했다. 가게에는 점원이 여럿 있었다. 한국 점원은 한달에 110만원을 받았다. 조선족은 90만원을 받았다. 박씨는 “북에서 왔다는 이유로” 80만원을 받았다. “오만가지 정이 딱 떨어졌어요.” 한국에서 박씨는 3등 국민이었다. 탈북자를 돕는다는 교회에 나갔다. 예배당에는 ‘탈북자 자리’와 ‘한국인 자리’가 구분되어 있었다. 구분과 격리는 식사 시간에도 이어졌다. 예배가 끝나자 한국 교인들이 밥을 먹었다. 탈북자 30여명은 그들과 떨어진 다른 방에서 밥을 먹어야 했다. “그때는 정말…, 단 하루도 한국에 있기 싫었어요.” 한국 생활 2년 만에 박씨는 미국으로 떠났다. 한국 여권을 들고 미국에 들어가 망명 신청을 했다. 망명 허가를 받으려면 ‘본국에 돌아갔을 때 겪게 되는 박해·위험·공포’를 입증해야 한다. 박씨의 국적은 한국이다. 요즘 박씨는 미국 이민국을 상대로 한국에서 겪는 박해·위험·공포를 설명하고 있다.

|

|

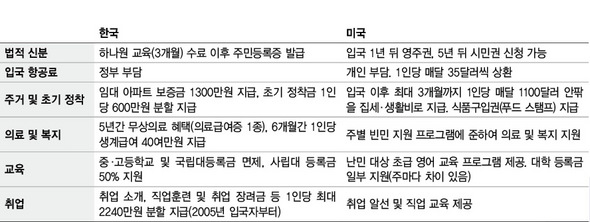

한국-미국의 탈북자 지원 제도 비교

|

한국 오니 조선족보다 차별

다시 미국땅을 향해 보따리

그러나 한국적은 난민 안돼 그들은 한국에 돌아올 생각이 별로 없다. 1998년 탈북했을 때만 해도 박연자(가명·42)씨는 한국에 가고 싶었다. 중국에서 만난 조선족조차 한국에 가려고 안달하는 판이었다. 중국 생활 4년 만에 박씨는 한국 땅을 밟았지만, 기대는 배반당했다. 탈북자라고 차별당하고, 조선족보다 더 낮은 임금을 받았다.

|

|

2006년 5월 처음으로 미국에 ‘비정치적 망명’이 허용돼 3개월째 미국에서 생활하고 있는 한 여성 탈북자가 2006년 7월 19일 샘 브라운백 상원의원(맨 오른쪽)의 주선으로 상원에 출석해 북한의 인권 실태를 폭로하는 기자회견을 하고 있다. 그는 이날 선글라스를 끼고 야구모자를 눌러써 신분을 숨겼다.

|

큰돈 들지만 성공가능성 희박

한국의 인권침해까지 증언해야 지난 2006년 5월, 미국 정부는 “한국에서 홀대를 받았고 미국에 오자마자 한국 주민등록이 말소돼 한국에 돌아가면 북송될 수 있다”는 어느 탈북자의 주장을 받아들였다. 한국을 거쳐 들어온 탈북자의 망명이 허용된 첫 사례였다. 이후에도 드물지만 간간이 탈북자의 망명 신청이 받아들여졌다. 관련 소송을 진행하는 변호사들은 “200~300명의 신청자 가운데 8~10명 정도가 망명을 인정받았다”고 말했다. 그것은 2~5%의 확률이다. 탈북자 이광식(가명·23)씨는 그 확률에 자신이 포함되길 바란다. 이씨는 한-미 무비자 입국 협정이 체결된 뒤에 미국으로 왔다. 무비자 체류 기한인 90일이 지나자 이씨는 망명을 신청했다. 8월 중에 이민국의 첫번째 심사 결과가 나올 것이다. 버지니아주 리치먼드의 한인 식당 주방에서 일하며 이씨는 초조하게 기다리고 있다. “된 경우도 있대요. 안 해볼 순 없잖아요.” 미국 정부는 “한국에 정착하기 어려운 절박한 사유가 있거나 중요한 정보 제공자의 경우에 한해 한국 국적 탈북자의 망명을 허용한다”는 입장이다. 때로는 한국에서 겪은 인권침해를 증언하는 것보다 북한에 대한 중요 정보를 제공하는 게 망명에 더 유리하다. 중요 정보 제공자를 우대하는 미국 정부의 방침은 북한 내 수용시설 등에 대한 탈북자의 과장된 증언을 이끌어내는 배경이 되기도 한다. 그러나 이씨에겐 그런 정보가 없다. 탈북 당시 이씨는 17살이었다. 이씨는 중국과 캄보디아를 거쳐 2006년 2월 한국에 왔다. 말이 통하는 나라에 가서 열심히 살자고 결심했다. 이씨는 한국에서 검정고시를 보려고 공부를 시작했다. “1년 뒤에 포기했어요.” 이씨가 말했다. “한국 애들이 공부하는 거 보고 깜짝 놀랐거든요.” 또래 한국 아이들을 따라잡기에 너무 늦었다는 것을 이씨는 깨달았다. 영어 공부라도 해보려고 1년여 전 미국에 왔지만, 이번엔 공부할 시간이 없었다. 돈부터 벌어야 했다. 망명 신청을 위해 변호사를 구하는 데만 500만원이 필요했다. 추방결정 내려지면 불법체류

중국서 겪은 체포불안 또 반복

“정보 없어 한국 갔던 것 후회” 탈남 탈북자들이 미국 이민국의 추방 결정에 승복하지 않고 항소하면 행정법원·연방법원까지 가는 재심·삼심이 진행된다. 최종 결정까지 적어도 2~3년, 길게는 7~8년이 걸린다. 그 기간에 변호사 비용이 계속 추가된다. 변호사들의 주요한 구실은 “망명의 절박성을 입증할 서류 확보에 시간이 더 필요하다”는 이유로 재판을 최대한 연기하는 데 있다. 망명 심사가 진행되는 동안, 탈남 탈북자들은 미국에서 일할 수 있다. 그 기간 동안 변호사들도 고객을 확보할 수 있다. 2004년 미국에 온 박연자씨는 지금까지 법정 비용으로 2만달러를 썼다. 승소 가능성이 높은 것도 아니므로 쓰는 돈마다 아깝다. 박씨는 맞벌이 한인 부부의 자녀를 돌보며 월 3000달러 안팎을 번다. 돈 벌러 와서 돈을 쓰고만 있는 탈남 탈북자들은 다른 편법을 궁리한다. 미국 시민권자와 결혼하는 방법이 있지만, 신분·직업이 불안정한 탈북자와 결혼하려는 미국인은 드물다. 브로커를 통해 위장 결혼을 하려면 다시 비용이 든다. 어떻게든 미국에서 아이를 낳는 것도 방법이다. 법 적용에서 ‘속지주의’를 택하는 미국은 자기네 땅에서 태어나면 일단 시민권을 준다. 미국에서 낳은 아이가 성년이 되면, 제 부모를 미국으로 초청해 합법적으로 살 수 있다. 그러나 아이가 자랄 때까지 불법체류자 신분의 부모가 어찌 지낼지에 대한 대책은 없다. 뾰족수가 없으므로 엉뚱한 소문도 돈다. “한국 국적을 숨기려면 손가락 지문을 지져 없애면 된다”는 이야기가 탈남 탈북자 사이에 나돌고 있다. 추방 결정이 내려져도 대다수 탈남 탈북자들은 그냥 미국에 눌러앉는다. 언제 쫓겨날지 알 수 없는 불법체류자 생활을 감수하는 것이다. 그것은 탈북 직후의 상황과 비슷하다. 국경을 넘어 중국에 왔을 때, 탈북자들은 공안의 단속에 걸려 북송될 것을 두려워했다. 불법체류자로 미국에서 살아가는 일은 그런 불안의 또다른 반복이다. 박연자씨는 “정보가 부족했던 옛날”에 대한 회한이 있다. 국적·영주권 같은 말을 미국에 와서야 듣게 됐다. 그것이 그렇게 중대한 일인지 나중에야 알았다. “누구 하나 말해주는 사람도 없고, 어디 물어볼 데도 없었어요.” 우연한 선택은 탈북자 사이의 격차를 만들었다. 이광식씨는 한국에 들르지 않고 곧바로 미국에 건너온 탈북자들이 부럽다. 난민 자격의 그들은 입국 1년 만에 영주권을 받는다. 한국에 있는 탈북자들 사이에선 최근 캐나다가 유력한 정착지로 떠오르고 있다. 미국보다 망명 심사가 수월하다는 소문이 돌고 있다. 이씨에겐 그 소문도 불편하다. 식당에서 일하면서 미국 이민국의 결정을 기다릴지, 다시 캐나다로 가서 망명을 신청할지, 다 접고 한국으로 돌아갈지, 갈피를 잡기가 더 어려워졌다. 어떤 선택을 하건 돈과 시간의 문제가 그를 짓누를 것이다. “어디로 가야 할지 모르겠어요.” 스물세살의 이씨는 어두운 표정으로 말했다. (※ 4회 ‘그들의 땅은 어디에’는 정착지를 찾지 못해 방황하는 탈북자들의 이야기가 이어집니다.) 뉴욕·로체스터·리치먼드/글·사진 송경화 기자 freehwa@hani.co.kr

기사공유하기