등록 : 2018.07.04 20:51

수정 : 2018.07.04 20:56

|

|

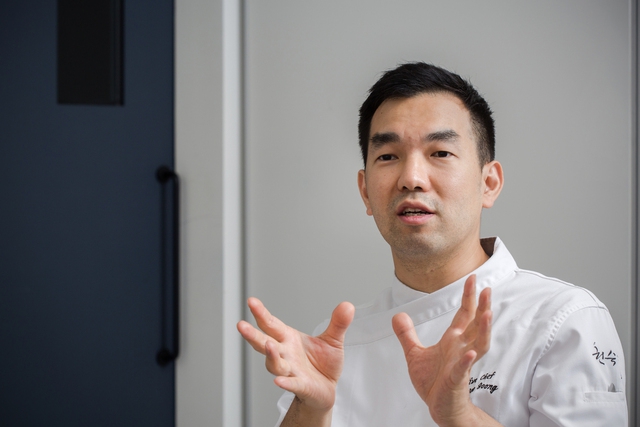

반찬에 대해 이야기 나누고 있는 이보은 요리연구가(왼쪽)와 ‘권숙수’의 주인 겸 주방장 권우중씨. 사진 강현욱 (어댑터 스튜디오)

|

현대적인 한식당 주인 겸 주방장 권우중

이보은 요리연구가와 반찬 대담

권 "가지수 많은 반찬 재활용 우려 있어"

이 "좋은 재료로 만든 반찬 많은 식당 인기"

어린 시절 어머니가 해준 반찬은 자산

|

|

반찬에 대해 이야기 나누고 있는 이보은 요리연구가(왼쪽)와 ‘권숙수’의 주인 겸 주방장 권우중씨. 사진 강현욱 (어댑터 스튜디오)

|

현대적인 한식을 이끄는 셰프와 ‘오늘은 뭘 해 먹을까’라는 고민을 덜어주는 요리연구가는 지금 우리 반찬에 대해 어떤 생각을 할까? 식당 평가서 <미쉐린 가이드> 별 2개를 받은 한식 레스토랑 ‘권숙수’의 권우중 셰프. ‘이보은 생활요리 연구소’와 ‘쿡피아 쿠킹 스튜디오’ 대표인 이보은 요리연구가가 지난 2일 ‘권숙수’에서 만났다.

이보은 요리 연구가(이하 이) 남도 음식에는 몇 가지 반찬이 나오는지 궁금해 자료를 찾아본 적 있다. 75개까지 나오는 식당을 봤다. 훌륭하다는 생각이 드는 한편, 수십 가지이므로 안 먹는 반찬이 태반일 거 같았다. 과거, 시험에도 반찬 첩 수를 세는 문제가 나오곤 했다. 그것을 공부했던 세대는 반찬 가지 수에 대한 약간의 강박관념이 있는 것 같다.

권우중 셰프(이하 권) 레스토랑을 운영하는 사람으로서, 그렇게 많은 반찬은 결국 재활용될 수밖에 없는 구조라는 생각이 든다. 직접 장을 보지 않는 10~20대가 그것에 대한 인지도가 낮은 건 이해가 된다. 체감 물가를 아는 30~40대는 싼 가격에 수십 가지 반찬이 나온다고 대단한 식당인 양 부추기는 건 안타깝다. 반찬 수를 늘리려고, 양념간장 달랑 올린 팩 순두부나 조리지 않고 삶기만 한 메추리알을 추가하는 식이다. 장점이 많은 우리의 반찬들, 바로 무쳐낸 나물이나 바로 구워낸 생선 토막 등으로 질을 높이는 데 집중하면 좋겠다.

이 방송 마치고 여의도에서 소문난 7000원 백반집에서 점심을 먹은 적이 있다. 반찬으로 생 죽순 볶음이 나왔다. 반가워서 이걸 어떻게 낼 생각을 했느냐 물어봤더니 동생이 죽순 농사를 지어 보내준 거라고 했다. 다음에 갔더니 손이 많이 가는 ‘머위 들깨 볶음’이 나왔다. 집에서 자주 먹지 않지만 먹어보면 맛있는 반찬 그런 거였다. 여의도 직장인은 추억이 있는 반찬이 나오는 식당을 굉장히 선호한다.

권 그 백반집은 가족이 농사지어서 좋은 반찬이 나오는 게 가능하다. 농부와 산지 직거래하는 게 좋다는 얘기가 많은데, 우리나라는 세금 등 제도가 잘 받쳐주질 못하는 것 같다. 식당 주인이 식재료 구입에 쓴 비용의 8%는 세금 공제되는데, 산지 등에서 구입한 식재료는 안 되는 경우가 있다. 나는 좋은 재료를 구하려고 직거래하는 경우가 많은데 안타깝다.

|

|

이보은 요리연구가. 사진 강현욱 (어댑터 스튜디오)

|

이 경동시장에 자주 간다. 어떤 분이 집에서 키운 작은 오이를 팔았는데 먹어보니 달았다. 한 무더기를 5만원에 샀다. 그런 건 영수증 처리가 안 되더라.

권 주로 반찬 재료가 되는 채소 얘기를 안 할 수가 없다. 우리나라는 농산물 경매나 수매 시스템은 아직 무게와 크기 위주다. 수매 단위가 그렇다 보니 농부들은 주로 크기에 집중해 재배하는 편이라고 생각한다. 점점 큰 오이가 세상에 나온다. 맛은 없다.

이 예전엔 애호박도 칼로 딱 자르면 단면에서 (맛을 좋게 하는) 진액이 막 올라왔다. 요즘 호박은 그렇지 않다.

권 나물도 향이 없고, 채소 각각의 특징이 없다. 어린 친구들은 그걸 먹고 맛이 없다고 한다. 솔직한 거다. 맛있는 나물을 먹어본 경험이 없으니 선호하지 않는 것이다. 그러다 보니 나물 반찬들이 점점 사라지고 있다. 가공식품 반찬이 대세인 추세다. 편의점 도시락 반찬들이 대표적이다. 안타깝다.

이 어떤 이들은 도라지가 쓰다고 아예 안 먹는다. 나는 그 쌉쌀한 맛에 대한 좋은 기억이 있다. 쌉쌀한 도라지를 조선간장 약간과 들기름에 볶아낸, 그 맛이 기억에 선명하다. 어릴 때부터 먹었기 때문이다. 음식 조리법을 가르치는 처지에서 말한다면, 사람들이 나물 한 가지만큼은 다듬는 법이나 특성을 배워 만들 줄 알았으면 한다. 그래야 반찬의 세계가 발전하고 후대로 내림이 된다고 생각한다.

권 내 기억에 젓갈 반찬은 이런 거다. 어머니는 아침밥을 차릴 때 작은 종지에다가 명란젓을 딱 하나 올려놓고 거기다 참기름을 살짝 뿌렸다. 그것을 밥 뜸 드는 동안 솥 안에 넣어 살짝 쪘다. 그러면 안은 투명하게 덜 익은 상태가 되는데, 그것을 썰어서 통깨 부순 거랑 마늘과 고추 다진 거 살짝 뿌리면 맛이 참 좋았다. 그걸 밥과 비벼 먹었다.

이 그것이 ‘명란 사발 찜’이다. 깻잎이나 달걀로도 만든다. 밥 뜸 들일 때 사발을 잽싸게 올리면 중탕하는 달걀찜보다 더 보들보들해진다. 밥 특유의 단맛 향이 배여 달걀의 비린 맛이 하나도 없다.

|

|

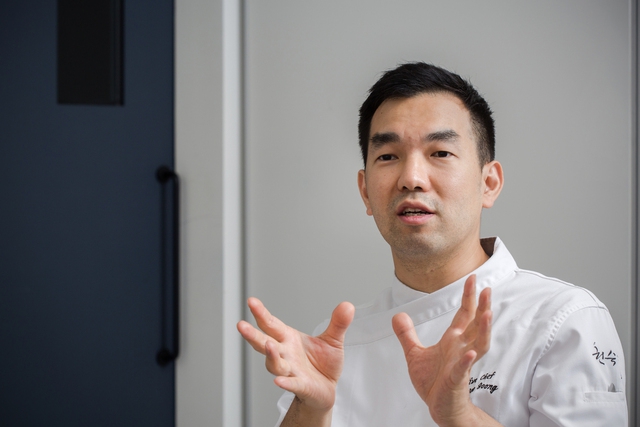

권우중 셰프. 사진 강현욱 (어댑터 스튜디오)

|

권 어머니가 반찬 만드실 때마다 옆에서 간도 보고 재료를 맛봤던 기억이 있다. 음식을 만드는 데 큰 도움이 된다. 요즘 호박죽이라고 하면 냉동으로 들어온 재료를 갈아서 설탕을 넣는 경우가 있다. 아니면 단호박으로 끓이거나 한다. 물기 없이 푹 쪄내서 멜론처럼 숟가락으로 떠먹던 늙은 호박의 풍미를 기억한다. 어머니는 그런 식으로 반찬을 만드셨다. 신메뉴를 만들 때, 그런 기억을 원형 삼게 된다. 결국 (현대적인 한식) 레스토랑이라도 어머니가 해준 반찬의 숨결이 배여 있는 거다.

이 어마어마한 자산이다. 방송에서 오이지를 간편하게 만드는 법을 소개할 때, 할머니한테서 배운 옛날식 방법도 같이 알려줬다. 옛날식으로 만들면 짠데 할머니의 오이지는 달랐다. 할머니는 오이지를 건져내 통에 담고, 오이지 위에 돌을 얹어 눌렀다. 그 다음, 그 위에 갱엿을 올렸다. 엿이 날씨에 따라서 조금씩 녹고 삼투압 현상으로 오이지의 소금기가 조금씩 빠지면, 1년 내내 맛이 좋은 상태로 먹게 된다. 갱엿의 단맛으로 짠맛을 뺀 것이다. “할머니 갱엿은 왜 넣어?”, “나 조금만 잘라주지?”하면서 곁에서 배웠다. 요리는 체험이다. 체험에서 우러나는 얘길 들은 분들은 고개를 끄덕이고 공감한다. 그 중심엔 우리네 반찬이 있다고 생각한다.

정리 유선주 객원기자 oozwish@gmail.com

반찬

밥과 함께 먹는 부식을 일컫는 말이다. 식단을 짜는 가사 노동자의 고민거리였던 반찬은 손이 많이 가고 낭비가 심하다는 비판도 있지만, 한식의 본령은 반찬이라는 의견도 있다. 지난달 6일 방송을 시작한 프로그램 <수미네 반찬>은 화려한 일품요리에 밀려 별다른 주목을 받지 못하던 반찬의 가치를 다시 보게 한다. 반찬을 만드는 배우 김수미의 손맛을 극찬하면서도 이를 엄마만의 일이나 재연 불가능한 영역에 두지 않고 눈대중, 손대중을 계량화해 전수하려는 노력이 돋보인다.

광고

기사공유하기