|

|

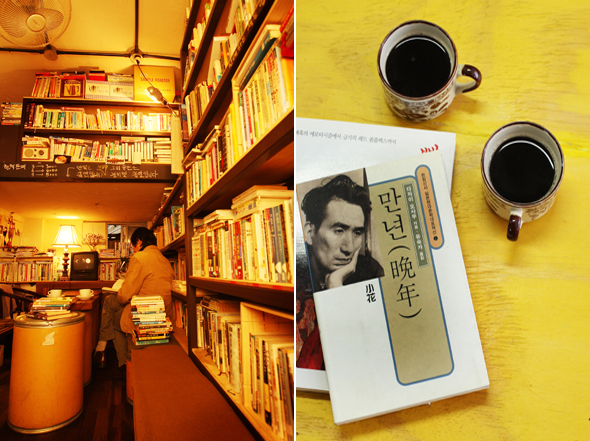

서울 응암동의 ‘이상한 나라의 헌책방’. 커피를 마시고 공연을 보고 세미나를 하는 문화공간이다.

|

[매거진 esc] 커버스토리

낡고 먼지 낀 책 소굴에서 휴식과 문화 공간,

공동체 커뮤니티로 진화하는 오래된 책들의 집을 가다

“주문 주셔서 감사해요. 얼마 전에 전시회를 다녀왔는데, 도록을 읽고 가니 더 감동적이었어요. 이 책이 전시 관람에 큰 도움 되길 바랄게요. 새해 복 많이 받으세요!”

홍석우(31)씨는 엽서를 써서 <서양미술거장전> 도록 속에 끼워 넣었다. 그리고 상자 안에 도록을 넣어 포장했다. <서양미술거장전>은 택배 아저씨의 손을 거쳐 새 주인의 서재에 안착할 것이다. 그녀는 책을 팔 때마다 읽고 느낀 점을 짧게 적어 보낸다.

순환형 독서가의 출현으로 인터넷 중고 서점 활기

헌책방은 낡고 먼지 낀 책장, 위태롭게 쌓인 책들, 그리고 퀴퀴한 냄새로만 보였다. 대형서점은 변해도 헌책방은 변하지 않을 것 같았다.

최근 들어 이런 헌책방에 변화가 찾아들었다. 영화에 대한 영화가 있고 책에 대한 책이 있듯이, 헌책방은 서점에 대한 서점이 되어간다. 헌책방에서만 책을 산다는 김수정(35)씨가 말했다. “지하주차장에 차를 대고 단말기에서 위치를 확인한 뒤, 미로 같은 서가에서 책을 찾아내 주차확인 도장 받고 도망치듯 빠져나오는 공간은 왠지 책과 안 어울려요. 한가롭게 20~30페이지 들춰 보고 사고 싶은데, 대형서점의 시공간은 그럴 틈을 주지 않죠. 오직 소비를 향해 달려가는 공간 같거든요.”

앤 패디먼이 쓴 <서재 결혼 시키기>에도 비슷한 구절이 나온다. “나는 반스앤드노블 서점에서는 상대적으로 강한 편이다. 내가 지금 저 책을 안 사고 다른 사람이 사더라도, 사격장의 플라스틱 오리처럼 그 자리에 똑같은 책이 튀어나올 것임을 알기 때문이다. 따라서 지금 저 책을 안 사도, 다른 날 와서 사면 그만이다. 그러나 헌책방에서는 책 하나하나가 한 권뿐이라고 할 수 있다. 출판사의 창고에서 다시 갖다놓을 수 없다는 의미에서도 그렇고, 설혹 같은 책을 구한다 해도 소유자가 바뀔 때마다 쌓인 개성의 집합이 달라 시각적으로 원래의 책과 똑같을 수가 없다는 의미에서도 그렇다.”

|

|

서울 상수역의 헌책 파는 커피집 ‘시연’.(사진 왼쪽) 서울 응암동의 ‘이상한 나라의 헌책방’.(사진 오른쪽)

|

전통적인 헌책방은 열정적인 수집가들과 경제적인 열독가들의 공간이었다. 이들은 희소성의 법칙 아래 좋은 책과 희귀한 책과 저렴한 책을 수집했다. 청계천 책골목이 1세대 헌책방을 대표했다면, 2세대 헌책방은 신촌의 ‘숨어있는 책’이 대표한다. 1세대 헌책방들은 주로 고물상 등에서 폐지로 처리되는 책들을 사들여 유통시켰다. 2세대부터는 헌책방의 책 감식안이 서서히 드러났다. 주로 2000년대 들어 헌책방 동호회와 함께 발전한 2세대 헌책방들은 엷으나마 자신의 색깔을 갖추기 시작했다. 애서가들로부터 가장 사랑하는 헌책방으로 꼽히곤 하는 숨어있는 책은 “예술 관련 출판사에서 일한 주인의 영향 때문에 예술 컬렉션이 훌륭하다”는 평을 받곤 했다. 3세대 헌책방은 공동체형으로 진화한다. 헌책방은 ‘주인’이 운영하는 게 아니라 ‘주인들’이 운영한다. 서울 종로구 창성동의 헌책방 ‘가가린’은 200여명의 회원이 책을 내놓는다. 가가린은 위탁판매를 해줄 뿐이다. 인터넷 헌책방의 개인간 거래도 같은 정신을 품고 있다. 헌책방은 작가주의적으로 진화한다. 헌책방에 전시된 책들의 총합은 헌책방 주인의 이념과 지적 취향이 담긴 모자이크다. 주인은 북마스터이자 큐레이터이자 지식의 안내자다. 서울 응암동의 ‘이상한 나라의 헌책방’의 윤성근 대표는 읽어본 책을 판다. 그리고 손님과 책에 대해 이야기하길 즐긴다. 애서가 주인을 둔 몇몇 북카페도 비슷하다. 그곳에선 맘에 드는 헌책을 사가도 된다. 파주 헤이리의 북카페 반디가 대표적이다. 헌책방 탐험을 ‘진흙 속 진주 찾기’라고 하지만, 작가주의 헌책방에는 진주만 들었다.

|

|

‘이상한 나라의 헌책방’ 서고에는 주인의 지적 취향이 느껴진다. 윤성근(34)씨는 자신이 읽은 책을 판다.

|

기사공유하기