|

|

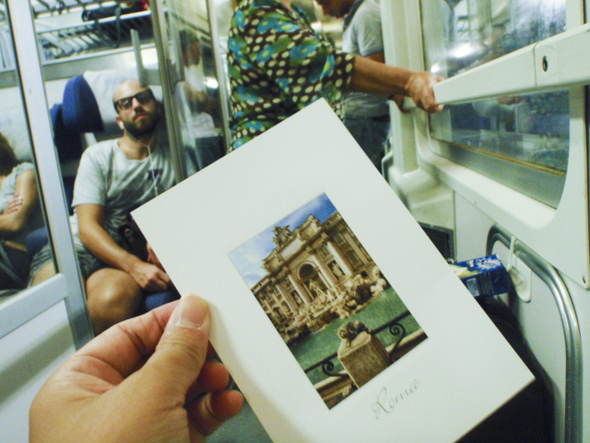

세계 곳곳의 여행지에서 산 엽서에 마음을 담아 한국의 가족과 친구들에게 보낸다.

|

[매거진 esc] 커버스토리 신기한 우체통에 탐닉하며, 낯선 도시의 바람을 엽서에 담아

여행을 준비할 때 꼭 챙기는 것이 있다. 사랑하는 이들의 주소와 스윽스윽 잘 써지는 펜이다. 눈치 챘겠지만 여행할 때 꼭 하는 것 중 하나가 엽서를 쓰는 작업이다. 길 위에 있다 보면 어찌 그리 감사할 것이 많은지, 왜 그리 생각나는 사람들이 많은지, 도대체 누군가에게 마음을 띄우지 않으면 못 견딜 것 같기 때문이다. 오랫동안 연락 못한 친구들에게, 감사함을 표하지 못했던 선배들에게, 방랑벽 많은 딸내미 때문에 언제나 노심초사하시는 부모님께 마음 한 조각 띄워 보내는 것은 내 여행의 큰 낙이자 보람이다. 360일간의 세계일주 계획을 세울 때는 아예 우표와 엽서에 들어갈 예산을 따로 책정했다. 돌아와서 보니 엽서와 소포 보낸 것을 합하니 최신형 바이오 노트북 석 대쯤은 살 수 있을 정도의 비용이었다. 그러나 낯선 도시의 바람과 소리와 시간과 사랑을 담은 수많은 엽서들의 가치를 어찌 노트북과 비교할 수 있을까. 엽서를 받고 마음을 쓸어내리셨을 부모님, 그리고 위안을 얻었을 친구들을 떠올리면, 엽서를 띄우는 일이야말로 내가 여행을 하면서 가장 잘하는 일이 아닌가 하는 생각도 든다. 남들이 들으면 웃겠지만 가끔 나한테 엽서를 띄우기도 한다. 어떨 때는 엽서보다 먼저 집에 도착해 있을 때도 있다. 그러나 그때 내가 나에게 보낸 엽서를 받는 느낌은 새롭다. 우리나라의 아름다운 모습이 담긴 엽서를 챙기는 것도 잊지 않는다. 그 엽서는 현지에서 만나는 친구들 몫이다. 버스 옆자리에 앉아 미소를 날려주는 천사들이나 넉넉한 호스텔 주인아주머니, 카페에서 만난 마음씨 좋은 청년들은 색동으로 치장된 엽서를 받고 함박웃음을 보내주곤 했다. 발리에서 만났던 버스기사 아저씨는 가장 좋은 자리에 엽서를 붙여놓고는 흰 이까지 크게 드러내 보이며 좋아해 주었다. 엽서를 보내는 것을 좋아하다 보니 새로운 곳에 도착할 때마다 꼭 찾는 곳이 있다. 우체국이나 우체통이다. 우체통을 찾아다니다 보니, 언젠가부터 우체통을 보면 마치 멋진 수트를 입은 멋쟁이를 만난 것처럼 설렌다. 우체통은 마음이 두근거릴 정도로 매력적이다. 그 안에 있는 수많은 언어의 수많은 사연들이 세계 방방곡곡으로 신기하게 날아 들어갈 우편함에 들어가는 신비로움. 게다가 세계 각국에 흩어져 있는 우체통들은 어찌 그리도 다양한지. 빨간색인 줄만 알았던 우체통이 티베트에 가면 초록색, 스페인에 가면 노란색 옷을 입고 있었다. 그뿐인가! 이탈리아에서는 파란색과 빨간색 우체통이 사이좋게 나란히 걸려 있었다. 우체통 예찬을 펼치다 보니, 조금은 특이한 ‘세계의 우체통 사진전’도 열게 됐고, 전시회 이후에는 세계에 있는 우체통 풍경을 담는 데 더욱 애정을 쏟게 됐다. 디지털이 결코 주지 못하는 아날로그적인 행복. 내가 새로운 길에 나서는 한 엽서 쓰기와 우체통 탐험은 계속될 것이다.글·사진 채지형/ 여행작가 traveldesigner.co.kr

기사공유하기