등록 : 2019.09.26 10:11

수정 : 2019.09.26 20:15

|

|

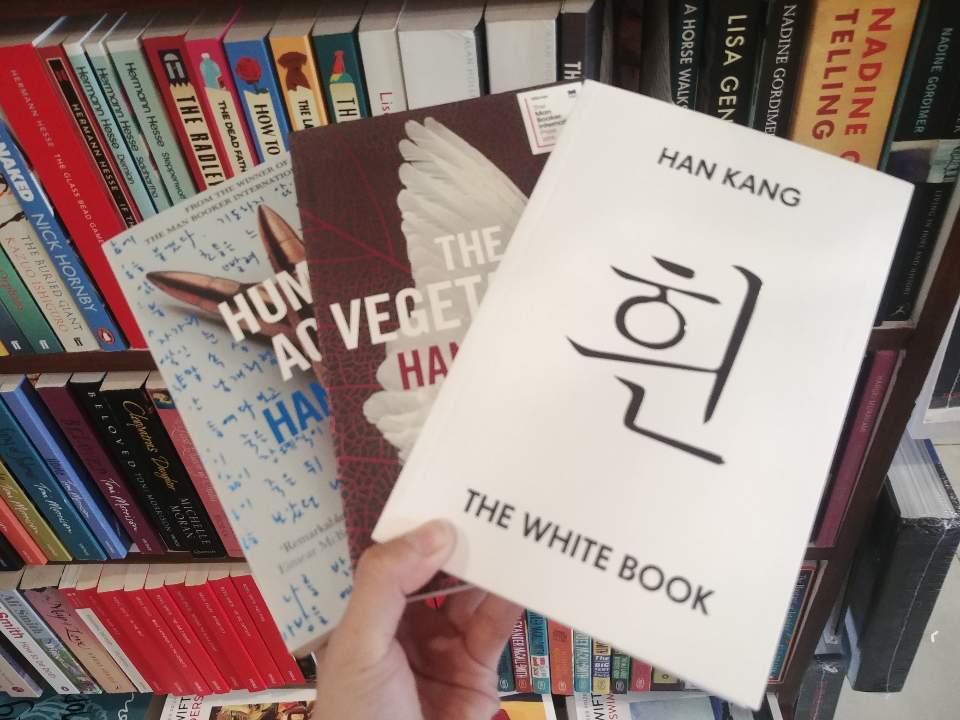

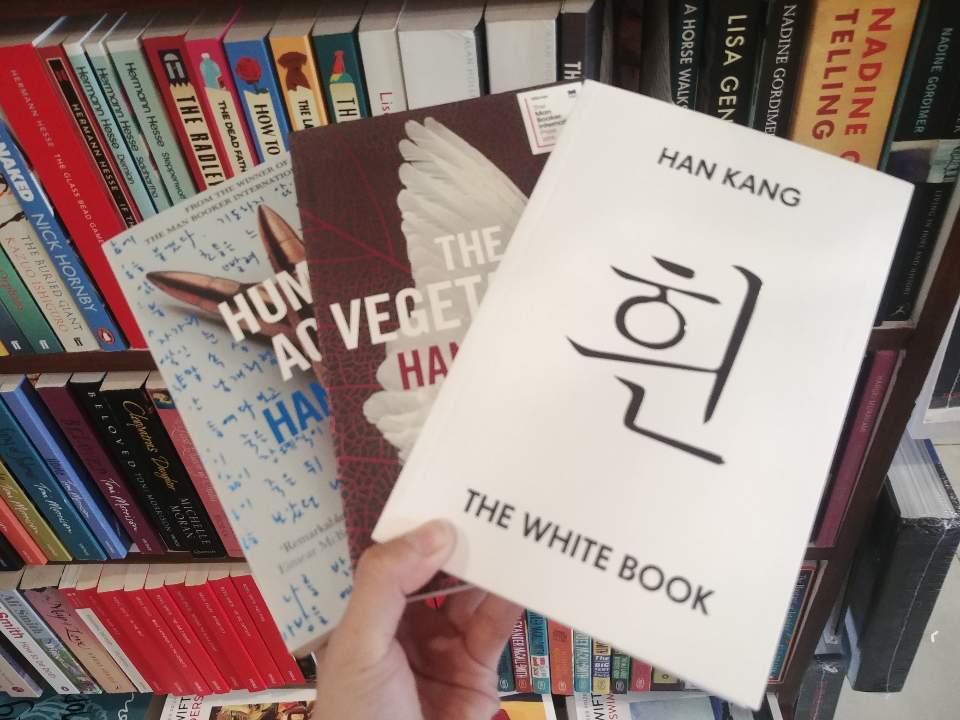

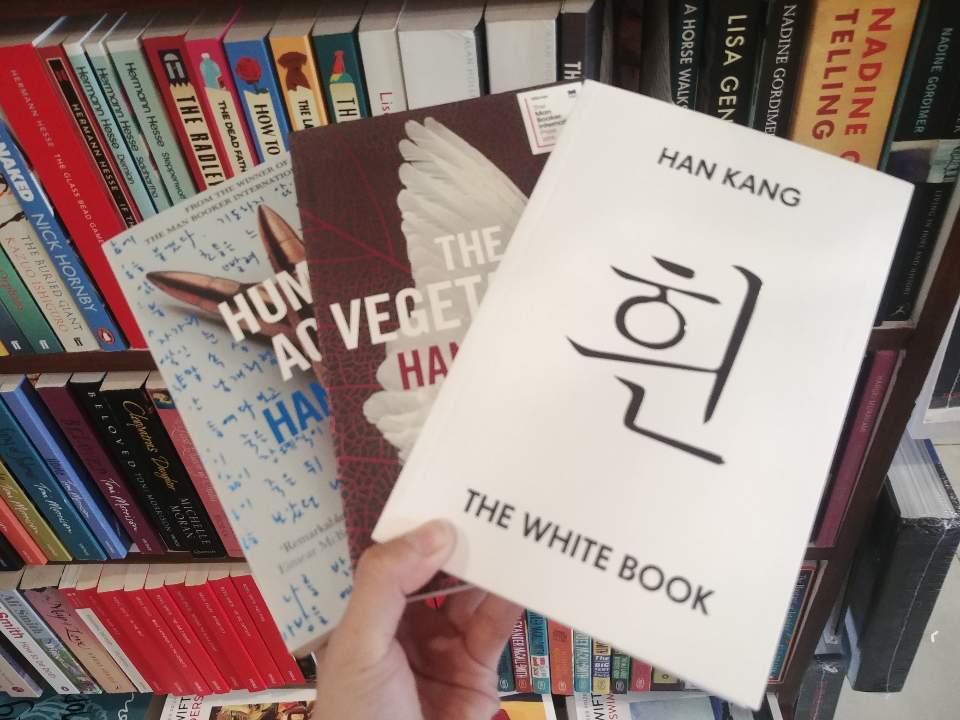

인도에 있는 서점 ‘바흐리손스 북셀러’ 안에 있는 소설가 한강의 책. 사진 작은미미 제공

|

작은 미미의 인도살이

|

|

인도에 있는 서점 ‘바흐리손스 북셀러’ 안에 있는 소설가 한강의 책. 사진 작은미미 제공

|

인도에 도착해서 가장 먼저 검색했던 것이 ‘카페’였다. ‘여기도 도시가 있으니까 조금 걸어나가면 카페야 몇 개 있겠지’라고 생각했다가 내 눈을 의심했다. 가장 가까운 곳에 있는 카페가 5㎞는 달려야 도착하는 거리에 있었다. 인도는 항상 예상을 뛰어넘는 나라다. 카페 방문을 포기했지만, 서울에서 늘 카페에서 일했던 터라 집에만 있기 힘들었다. 더군다나 40도를 맴도는 온도에 종일 에어컨을 켜고 있는 것도 고역이었다. 무엇보다 너무 답답했다. 사람이 그리웠다. 남이 내린 커피도 마시고 싶었다. 결국 거리를 개의치 않고 카페를 찾아다녔다.

나의 첫 단골 카페는 차이(홍차에 우유 등을 섞어 끓인 인도식 홍차 라테) 카페인 ‘차이’였다. 인도인들은 커피보다 차이를 훨씬 많이 마시는데, 주로 길거리에서 빨리 마신다. 그래서 ‘차이’ 카페를 발견했을 때 신세계를 만난 것 같았다. 수십 가지의 차이와 인도 스낵을 흡입하며 온몸으로 인도를 즐겼다. 하지만 문제가 생겼다. 체중이 한 달 만에 급격히 불어난 것이다. 인도 스낵은 탄수화물과 설탕범벅이다. 나는 결국 ‘차이’ 카페 출입을 끊었다. 그다음에 간 곳은 ‘별다방’이었다.

‘대자본에 굴복하기 싫고 맛도 없어’ 하며 꺼렸던 곳이 그곳이다. 하지만 인도의 ‘별다방’은 내게 좀 다르게 다가왔다. 한국인들도 많이 모여 사랑방 같았다. 나는 그곳에서 안정을 찾았다. 그러나 안정에는 돈이 많이 들었다. 한국보다 물가가 싼 인도에서 ‘별다방’ 커피값은 너무 비쌌다.

인도에도 로컬 카페 브랜드가 있다. ‘커피 데이’. 가장 도드라지는 특징은 커피 맛이다. 꿀물도 이보다 달지는 않을 것이다. “설탕은 빼주세요.” 애원해도 소용이 없다. 매번 커피를 받을 때마다 바리스타의 마음을 느낄 수 있었다. ‘인도에서는 이 정도 설탕은 먹어줘야 더위를 이겨냅니다’라고 말하는 듯했다. 커피 맛이 수준급이면 공간이 협소했고, 글쓰기 작업하기에 적당하면 커피 맛이 형편없었다. 결국 내 카페 방황은 한동안 이어졌다.

그러던 중 자주 가는 몰에 서점이 생겼다는 소식이 들렸다. 냉큼 달려가 봤더니 뜻밖에 소득이 있었다. 아담한 서점 한쪽에서 익숙한 향이 날아왔다. 커피 볶는 향이었다. 심지어 그라인더에서 원두를 가는 소리도 들렸다. 서점 안 작은 카페. 그날부터 매일 출근도장을 찍었다. 내가 둥지를 마련한 곳의 이름은 ‘바흐리손스 북셀러’(Bahrisons Booksellers). 함께 갔던 인도인 친구는 ‘에이치’(H) 발음에 공을 들였다. 그는 “에이치 발음은 힌두어의 꽃”이라고 말했다.

평일 이 서점에는 프리랜서나 학생이 많다. 나 같은 이들이다. 인도인이지만, 동질감이 느껴졌다. 스케치북에 그림 그리는 이, 회의하거나 수다 떠는 사람들, 혼자 나지막하게 우쿨렐레를 연주하는 이 등 다양한 이들이 각자의 일에 몰입하고 있었다. 아주 작은 규모의 카페라서 합석은 기본. 재미있는 건 인도인들의 태도다. 그들은 오지랖이 넓다. 노트북을 켜고 머리를 싸매고 있으면 종종 “이거 어느 나라 말이야? 뭐 쓰는 거야?”라고 묻는다. 그 덕분에 알게 된 귀한 정보도 있다. 델리에서 타코 집을 운영하는 인도인은 올드 델리에 있는 숨은 맛집을 알려줬다. 한국 영화와 일본 애니메이션 마니아인 어떤 이는 봉준호 감독의 <플란다스의 개>로 내 정신을 쏙 빼놓기도 했다. 인도에서 한국문학은 생소할 거 같지만, 그렇지 않다. 그 카페에서 우리 문학을 발견했다. 한 인도 여성이 영문판 <채식주의자>를 읽고 있었던 것이다. 먼저 말을 걸었다. 인연은 그렇게 생겨났다. 현재 <채식주의자>는 이 서점의 베스트셀러다. 이 카페는 선곡도 꽤 특이하다. 1970년대 펑크부터 재즈, 인도의 인디 팝까지 장르를 가리지 않는다. 재즈로 편곡한 아리랑을 들어본 적 있으신가? 이 카페의 필수 선곡 중 하나다. 영문도 모른 채 ‘아리랑’이 들렸을 때 눈물이 솟구쳤다. 구슬픈 선율 때문이었을까? 모국어에 대한 그리움 때문이었을까?

최근엔 ‘비티에스’(BTS)의 사진집이 신간 판매대에 있어서 놀라기도 했다. 발리우드가 대세인 인도에서도 드디어 한류 바람이 부는 것일까? 더 많은 한국 음악과 문화가 인도에 들어오길 바라며 달지 않은 커피를 한 모금 마셔본다.

작은미미(뮤지션·작가)

광고

기사공유하기