등록 : 2019.08.29 17:54

수정 : 2019.08.30 14:44

조일준

국제뉴스팀 기자

“백인들이 사려고 하는 것이 무엇인지 우리 부족 사람들은 내게 묻는다. 우리에겐 너무 생소한 까닭이다. 어떻게 하늘을 사고팔 수 있으며, 대지의 온기, 영양의 신속함을 사고팔 수 있다는 말인가? (…) 공기의 신선함과 물의 반짝임을 우리가 소유하고 있는 것도 아닌데….”(시애틀 추장, <어떻게 공기를 팔 수 있다는 말인가>)

1854년 초, 오늘날 미국 서부 태평양 연안인 시애틀 지역의 수쿼미시 부족 추장이 원주민 땅을 ‘수용’하려는 “워싱턴의 대추장”(미국 대통령)의 협상단에게 했다는 연설의 일부다. 바람과 비, 짐승과 나무, 자연의 정령과 더불어 살아온 아메리카 원주민들에게 대지를 사고파는 행위는 도무지 이해할 수 없는 노릇이었을 테다.

‘시애틀 추장’의 연설은 치누크 자곤을 거쳐 다시 영어로 통역됐다. 치누크 자곤은 언어가 서로 달랐던 토착민 집단들의 의사소통 과정에서 형성된 혼성어다. 회담을 참관한 헨리 스미스가 이중통역을 거친 연설을 기록했지만, 원래 발언은 상당히 축약되거나 의역될 수밖에 없었다. 한 세기를 훌쩍 넘긴 1982년 수쿼미시 박물관이 부족 원로들의 자문을 거쳐 스미스본을 정본으로 결정하기까지, 문장을 윤색하거나 덧댄 이본이 많아진 이유다.

땅을 향한 욕망과 싸움은 동서고금이 똑같다. 그중에도 미국의 ‘땅 사랑’은 도드라진다. 유럽인의 아메리카 상륙 직후부터 시작된 서부 진출은 절멸에 가까운 원주민 학살과 유폐를 동반했다. 1803년에는 프랑스로부터 오늘날 영토의 3분의 1에 가까운 면적의 루이지애나 영토를 1500만달러에 사들였다. 텍사스 합병이 촉발한 미국-멕시코 전쟁(1846~1848)에서 승리한 뒤에는 뉴멕시코, 캘리포니아, 콜로라도, 애리조나, 네바다 등 남서부 영토를 합병했다.

1867년에는 크림전쟁 패배의 여파에 시달리던 러시아 제국으로부터 극동의 식민지 알래스카를 단돈 720만달러에 사들였다. 현재 가치로 환산해도 1억2500만달러(약 1520억원)에 불과한 헐값이었다. 알래스카는 금과 석탄, 철과 구리, 원유와 가스, 울창한 삼림까지 천연자원의 보고였다. 한마디로 ‘대박’이 났다. 이로써 미국은 동서로 대서양과 태평양에 맞닿고 위로는 북극해를 넘나들게 됐다.

20세기 중반 이후 제국주의 시대가 저물면서 강대국의 땅따먹기 열풍은 한풀 꺾였다. 그렇다고 완전히 사라진 건 아니다. 2014년 러시아가 우크라이나령 크림반도를 강제 합병한 것은 최근의 대표적 사례다.

|

|

지난 6월 그린란드 남동쪽 해안도시 타실라크의 한 마을 풍광이 아름답다. 타실라크/로이터 연합뉴스

|

미국도 빠질 수 없다. 아직 ‘실적’은 없지만 ‘시도’는 계속된다. 부동산 사업가 출신의 억만장자 도널드 트럼프 대통령은 최근 덴마크 자치령 그린란드를 매입하겠다고 나섰다가, 덴마크와 그린란드의 반발은 물론 많은 세계인으로부터 조롱 섞인 비난을 샀다. 트럼프의 제안은 장사꾼의 감각과 계산에 따른 전략적 구상에 가깝다. 그린란드는 방대한 희토류와 금광석, 원유를 품고 있을 뿐 아니라, 향후 북극 패권의 핵심 교두보다. 그러나 미국은 지금도 국토면적 세계 3위의 대국에다, 경제·군사·과학기술의 독보적인 슈퍼 파워다.

|

|

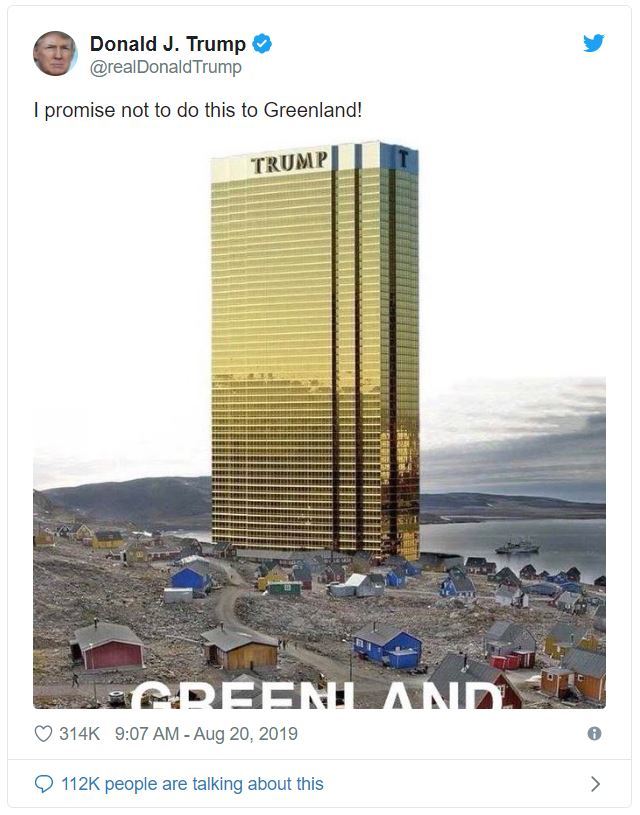

도널드 트럼프 대통령이 지난 19일(현지시각) 그린란드의 한 해안마을에 미국 라스베이거스에 있는 ‘트럼프 인터내셔널 호텔’을 합성한 사진을 트위터에 올리고 “그린란드에 이런 일은 하지 않겠다고 약속한다”는 글을 달았다. 하루 전에 그린란드 매입을 ‘거대한 부동산 거래’라고 지칭했다가 역풍을 맞자 농담조로 수습에 나선 방식이다. 트위터 갈무리

|

누군가 땅을 늘릴 때, 다른 누군가는 삶의 터전을 잃는다. 시애틀 추장은 위 연설에서 “마지막 홍인(원주민)이 이 땅에서 사라지고 그에 대한 기억이 백인들 사이에서 신화가 될 때도, 이곳 바닷가는 (…) 한때 이곳에 살았고 아름다운 이 땅을 여전히 사랑하는 영혼들이 모여들 것”이라고 했다. 21세기 들어 미국의 보수 우파 정치인들은 하나같이 “세계는 더 안전해졌다”며 ‘자유와 번영’의 전도사를 자처한다. 정말 그런가. 그 ‘세계’는 누구의 세계인가.

iljun@hani.co.kr

광고

기사공유하기