등록 : 2018.04.04 20:17

수정 : 2018.04.05 17:09

|

|

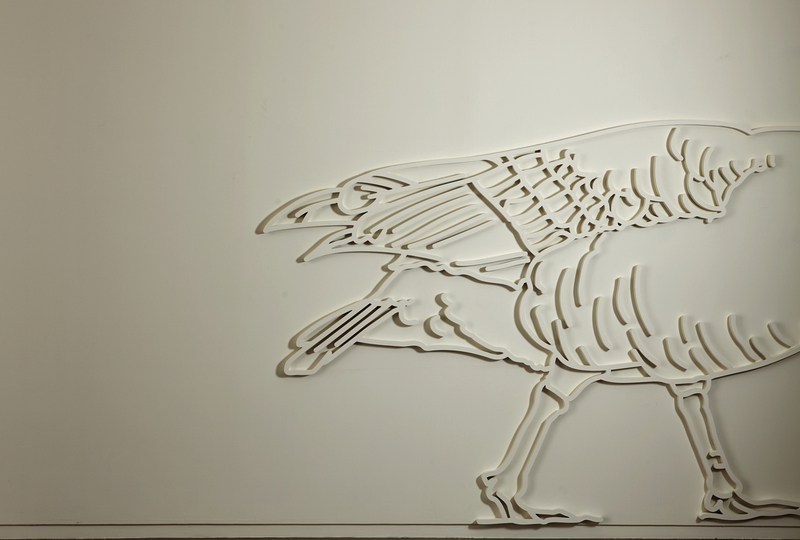

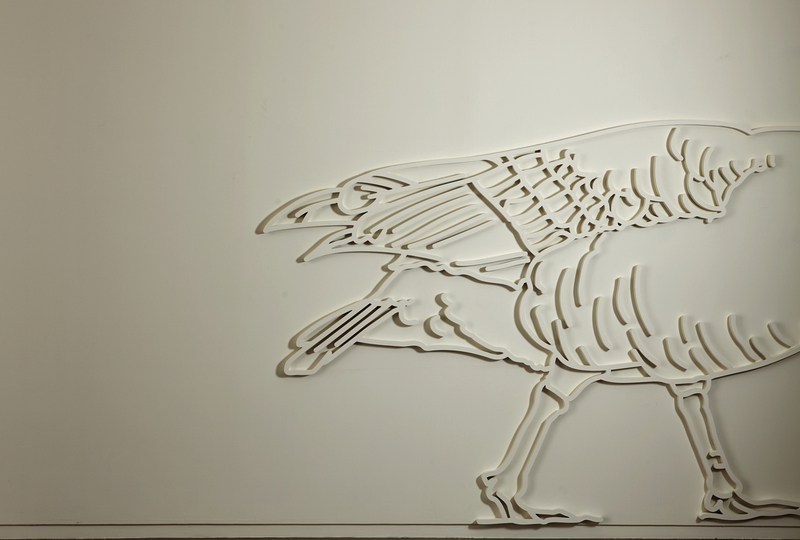

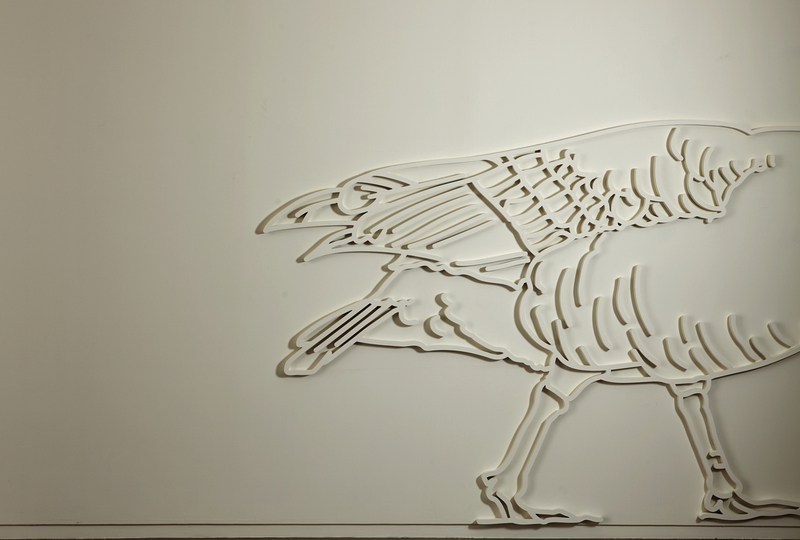

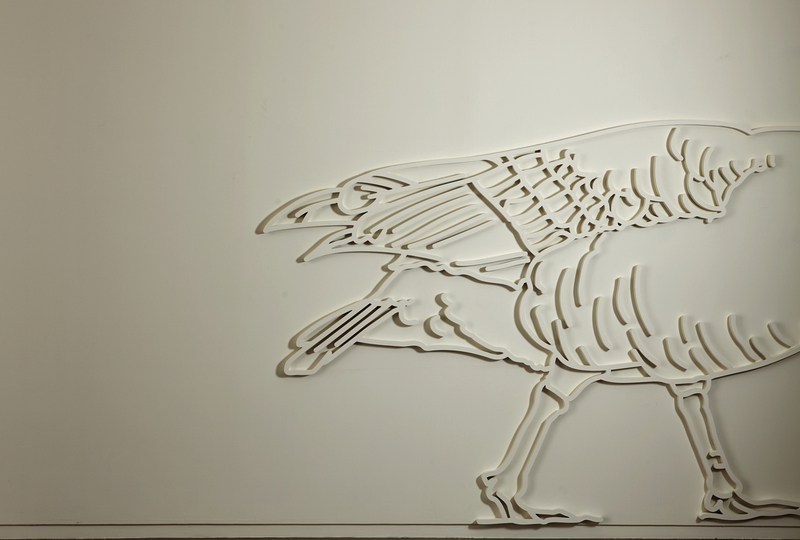

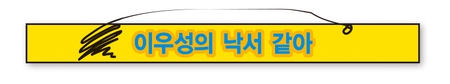

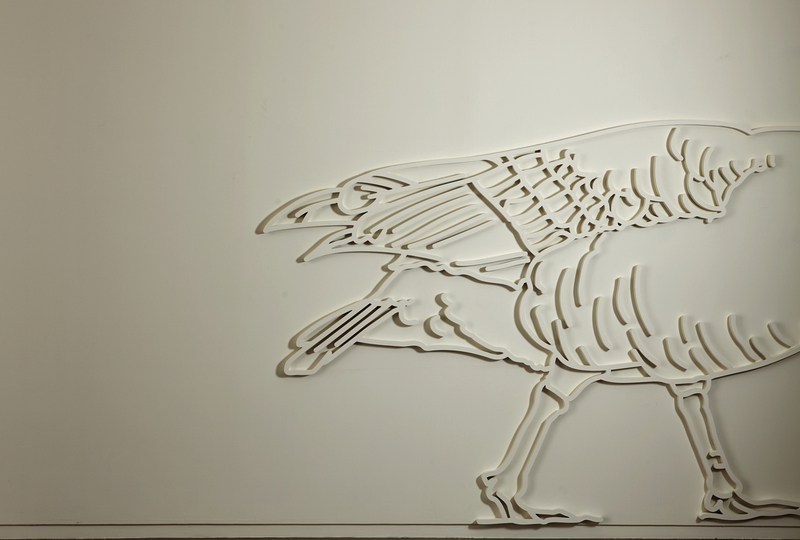

김민애의 개인전 <기러기>. 에르메스재단 제공

|

[ESC] 이우성의 낙서 같아

|

|

김민애의 개인전 <기러기>. 에르메스재단 제공

|

전시장 벽엔 액자가 걸려 있지 않다. 설치물도 없다. 공간은 비어 있다. 다만 벽에 하얀 선들이 돋아 있다. 새다. 새들. 폴리스티렌과 고무로 만든 새의 형상들. 흰 벽의 흰 새들. 마치 새들의 본질 혹은 본성이 흰 벽에서 기원한 것처럼 보인다. 멀리서 보면 어렴풋하다. 심지어 내부는 어둡다. 천장에 조명이 하나뿐이다. 조명은 느리게 돌고 있다. 좌에서 우로, 다시 우에서 좌로, 새들을 훑듯이 비춘다. 어떤 새가 선명할 때 어떤 새는 흐릿하다. 어떤 새의 일부가 선명할 때 그 새의 다른 일부는 상대적으로 흐릿하다. 움직이는 빛을 따라 혹은 어둠을 따라 걸으며 새들을 보다가, 문득 고개를 돌려 주위를 둘러보면 여전히 텅 비어 있다. 거듭, 아무것도 없다. 뒤로 다섯 걸음, 여섯 걸음쯤 물러나 공간 전체를 둘러본다. 거기 낮고 긴 하얀 상자가 있다. 앉아서 공간 전체를 본다. 빈 공간에서 새들은 여전히 벽에 붙어, 혹은 갇혀 있다. 날개가 접혀 있으며, 모든 새들은 앞의 새를 향해 무한히 걸어가고 있는 것만 같다.

|

|

김민애의 개인전 ‘기러기’. 에르메스재단 제공

|

아, 저 새들은 날지 못하는구나. 새의 형태를 띠고 있으나, 새의 본질은 잃은 새들. 그런데 아까부터 들리던 소음이 조금씩 구체적으로 느껴지기 시작한다. 새들이 활기차게 떠드는 소리, 날개를 퍼덕이며 날아가는 소리. 본질을 잃은 새들의 형상과 하늘을 나는 새들의 소리가 이질적으로 부딪친다. 그러니 내부는 비어 있으나, 비어 있지는 않을 것이다. 나는 벽의 일부인 새들을 통해, 더 정확하게는 벽과 새와 소리를 통해, 내부의 텅 빈 공간들을 읽어내려고 하고 있다. 뭐가 있겠지, 그래 여기 뭐가 있을 거야, 라고 혼자 말하면서. 그 없음으로 인한 있음. 전시장을 둘러보고 나면 미술의 본질, 미술 작품을 본다는 것의 의미에 대해 누구나 나름의 생각을 할 것이다. 미술 전시장에서 흔히 보아온 ‘프레임’을 떠올리며 저 갇힌 새들을 다시 어딘가에 담고 싶어질지도 모른다. 흰 벽의 새들은 모두 커다랗다. 그래서 갇힌 새들은 어쩌면 액자 밖으로 나와 액자를 삼킨 새들일지도 모르겠다. 나는 그저, 날개를 달지 못한 채 커져버린 욕망을 생각한다. 내 안에서 나를 찢고 마침내 뱃속에 나를 삼킨 욕망들. 어쩜 좋으냐.

김민애의 개인전 ‘기러기’는 5월13일까지 서울 강남구 신사동 아틀리에 에르메스 지하 1층에서 열린다. 전시 제목은 ‘기러기’지만 저 새들 중에 기러기는 없다.

이우성(시인·미남컴퍼니 대표)

광고

기사공유하기